古印度的历法 阴历和阳历的区别,你知道几个?

“微雨众卉新,一雷惊蛰始”,韦应物的这首《观田家》用诗歌的语言细致入微地描写了农家的种种景象,令人读来仿佛不自觉地置身田野之中。

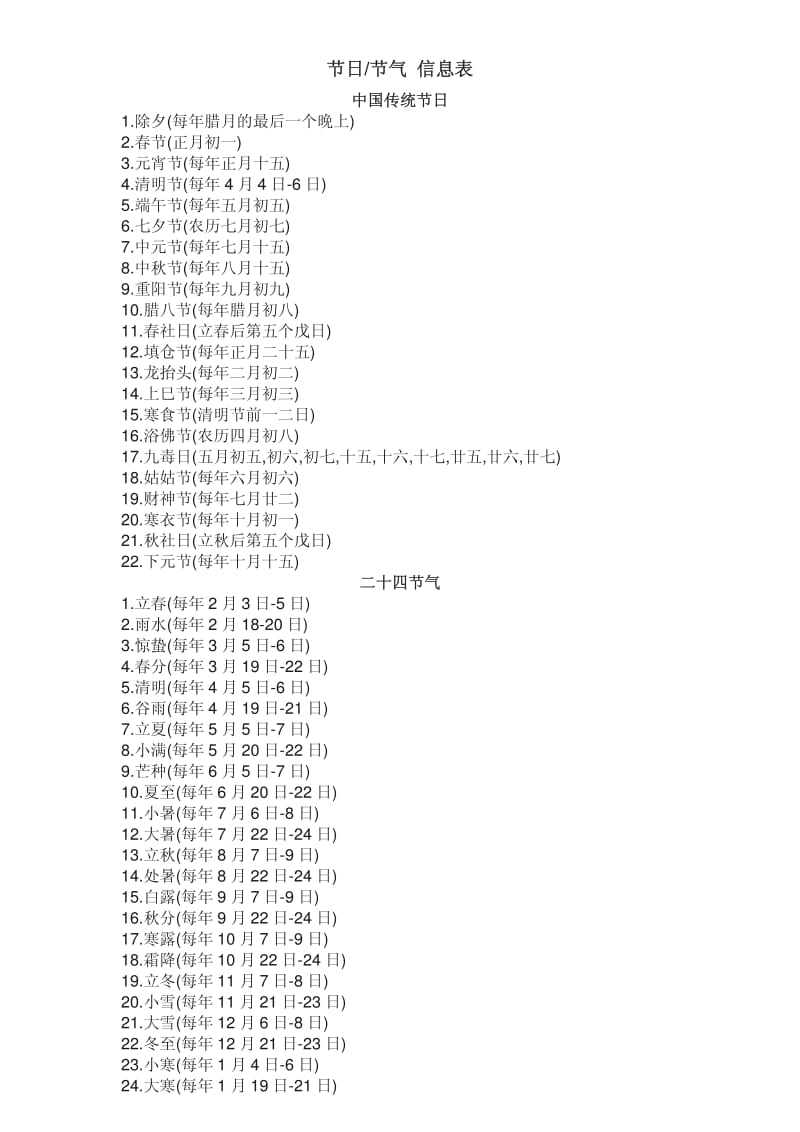

惊蛰,是二十四节气之一,也是万物萌发的开始。现代人对“二十四节气”这个名词都不会陌生,但是如果提到具体的某个节气,恐怕很多人都会进入知识盲区了。其实这种现象与现代社会中农历的衰落有关系。

随着公历的逐渐推行,现代人能接触到农历的机会越来越少,特别是都市里的人们,恐怕连朔望等农历中最基本的概念都不知道。这其实是很遗憾的一件事,因为农历是中国先民智慧的结晶,就像著名作家王蒙先生说的那样,世界上的历法,再没有任何一部能像中国的农历一样同时知道太阳的月亮。

这里的太阳和月亮,其实指的是阴历和阳历,那么阴历和阳历又是什么呢?

阴历和阳历的区别

古代的先民为了指导生产生活的需要,根据天体的运转周期指定了历法,而由于所依据天体的不同,又分为了阳历和阴历。

所谓阳历,又被叫做太阳历,就是以“太阳年”为单位的历法。而太阳历的始祖,当属古罗马时期凯撒大帝制定的“儒略历”。但是后来随着人类认识的进步,人们逐渐发现了“儒略历”的误差。所以在1582年的时候,由教皇格里高利十三世进行了修正,并且一直流传了下来,如今世界各国流行的历法,便是格里高利修正的这一版。

阳历虽然最早被古罗马人制定出来,但却不是西方独有的东西。其实,在我国北宋的时候,沈约也制定了一种太阳历,也就是《梦溪笔谈》中记载的《十二气历》。不过由于种种原因,《十二气历》并没有推行开来,所以知道的人很少。

而阴历则是以月亮的圆缺盈亏为参照对象的历法,因为在中国古代月亮被叫做“太阴”,所以这种历法也被叫做太阴历,简称阴历。新月出现的时候被叫做朔,而月圆之夜则被叫做望,而月亮由朔到望,最后才回到朔的残缺状态的这段时间,就是一个月。

阴历虽然在如今使用得并不多,但是在古代的时候却是十分普遍,比如埃及,古巴比伦,古印度等国家最初都是使用阴历的。需要指出的是,虽然在习惯上,人们也把我国的传统历法叫做阴历,但是实际上,我国的历法并不是单纯的阴历。

在3600年前,中国的先民通过观察天象制定了中国第一部历法,又被叫做夏历,后来经过商周传诸后世。这种历法其实是阴阳历所结合的一个产物。因为我国的历法虽然在制定时以朔望月为主要标准,但是其实也通过闰月等方式兼顾了太阳与地球的关系,这种兼顾阴阳历的历法是我国先民独一无二的伟大创造。

在日常生活们,人们总是将我国创造的这种历法叫做农历,从名字上就知道与农业关系匪浅,那么到底有何联系呢?

农历与农业

众所周知,我国是一个农业大国,农业被定为国本,我国古代大多数的科学技术都与农业有关,历法也不例外。

农业生产是靠天吃饭的,在生产技术并不发达的古代,这种特点显现得尤为突出,所以对于古代的农民来说,“农时”尤为重要。换句话说,你得明白什么时候该插秧,什么时候该割麦。如果不能在恰当的时候进行相应的农事活动,那么就有可能收成大减,甚至颗粒无收。

所以这时候,农历对于农业的重要性就体现出来,它是农民在农事实践中经验和智慧的总结,也是农民进行农事活动的依据,其中对于农业指导作用最大的便是农民们耳熟能详的“二十四节气”了。

古代的人们根据太阳的运动轨迹,将一年划分为了二十四个节气,并通过这些节气了解气候的变化和季节的交替,最重要的还是根据不同的节气来进行不同的农事安排,以保证不错过合适的农时。

也正是由于这个原因,二十四节气当中,许多节气的名称都包含着浓厚的农业色彩。比如说谷物便是告诉农民这个时候雨水丰润,正适合谷物生长。比如说芒种,便是提醒农民是时候播种晚谷了。再比如“霜降”,就是在警示农民天气变冷了,粮食再不收就要冻死了。

而且,二十四节气在指导人们进行农业劳动的同时,还在历史的演变过程之中,成了百姓们农忙之余放松的日子。劳累的一年的农民们在某个节气日子里,相约在一起,或庆贺丰收,过外出踏青,渐渐地,节气便演变成了节日。

比如立春的时候古印度的历法,这是一年的开始,人们为了祈祷这一年有一个好收成,往往会聚集在一起举行庆祝活动。再比如说清明,这时候还没到农忙的时候,青年男女相邀外出踏青,花红柳绿,良人在侧,青春正好。

当然,二十四节气也并不是无所不能的,它同样也有着地域的限制,不同地区在同一节气之中气候也不尽相同。这些细微的变化很难用言语表达清楚,只有经验老道的农人才能了然于胸。总体来说,二十四节气适用于中国,如果把他搬到其他国家,可能也就没用了。

总之,农历作为古代先民的智慧结晶,在指导农业活动之时发挥着无可替代的作用,从古至今,所有的五谷丰登,大仓满,小仓流的盛世美景,都离不开农历。但是可惜的是,农历如今已经渐渐从我们的生活中退出了。

时代的遗憾

我们曾经走得太快,把很多属于传统的东西丢在了脑后古印度的历法,农历便是其中之一。

其实在明朝的时候,西洋的历法就已经传入了中国,但是中国真正大范围推行公历还是从民国开始的。民国成立之后,为了表示废旧立新,开始由政府主导全面推行公历,但是由于文化惯性的影响,推行得并不顺利。

但是,在那之后使用新历便成为了一种历史的主流,经过一百年的推进,新历终于深入了我们生活的方方面面,反而农历不知道被丢在了哪个时代的旮瘩,再也无人问津,只能默默蒙尘,等待着完全退出历史舞台的那天。

但是,农历不应该就这样被遗忘,就像王蒙先生说的那样,农历当中蕴含着古人的大智慧。这其中不仅仅是知道农业的经验,更包含着古人的一些处世观念和为人哲学,这是绝对不能够被丢弃的东西。

总之,在千百年的历史演进之中,农历已经和传统文化融为了一体,如果要将农历抛弃,那么无异于在传统文化中活生生地割下一块血肉来,这对于我们这个民族而言,是真正的切肤之痛呀。

结语

旧的终将过去,新的必然到来。这是历史的规律,谁也不能够违背,但是新旧不应该仅仅从时间上来判断,更应该看他是否拥有超越时代的能力。

如果从时间上来看,农历的确太过陈旧,但是它陈旧并不腐朽,农历之中所蕴含的超越时空的力量,在如今依旧能够给予我们指导,能够让我们在与先人的对话中收获智慧的启迪。这便是农历的力量。

立新自然是好的,但是立新的同时不要执着于废旧,因为我们总需要一些东西标记来时的路。