洛出书处河图洛书都有哪些内容?负书洛书

洛出书处

河图洛书是中华文明之源。据有关史料记载,河图出自孟津的黄河之内,而洛书则出于洛宁的洛河之内。

历史上关于河图洛书的记载最早出于《周易》。《周易·卜辞》中:“河出图,洛出书,圣人则之。”这就是说,河图洛书是古之圣人据以修德养性和治国理政的主要法则。

河图、洛书从何而来?据传它们分别来自两只神兽:一曰龙马,一曰神龟,故有“龙马负图”“神龟负书” 之说。《汉书.孔安国传》记载:“龙马者,天地之精,其为形也,马身而龙鳞,故谓之龙马,龙马赤纹绿色,高八尺五寸,类骆有翼,蹈水不没,圣人在位,负图出于孟河之中焉。”可见这个龙马的长相确实怪异,虽然是马的身子,可又很像骆驼,身上不仅有龙鳞,而且还有双翅。所谓“孟河”,指的就是黄河流经孟津的河段。关于神龟负书,孔安国的注解是:“天兴禹, 洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至九,禹因而第之以成九类。所谓载九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五奇统四偶,而各居其所者也。”

神龟负书

河图洛书

到底河图、洛书都有哪些内容呢?根据近年多数史学家研究的结果,大多倾向于河图和洛书所表达的都是一种图式。所不同的是,河图上表有10个数字,由1一10排列而成,5和10构成中宫,奇数为阳,偶数为阴,并分黑白两色,白色为阳,黑色为阴。而洛书上表有9个数字,亦称“九宫”,即由1—9排列而成,横、竖、斜三个数相加之和都是15。一般认为河图为体,洛书为用;河图主常,洛书主变;河图重合,洛书重分;方圆相藏,阴阳相抱,相互为用,不可分割。汉代刘歆在《汉书·五行志》中认为:“河图洛书相为经纬。”南宋朱熹、 蔡元定的看法是:“河图主全,故极于十;洛书主变,故极于九。”并认为河图像“天圆”,其数为三,为奇; 洛书像“地方”,其数为二,为偶。蔡沉在《易学启蒙》中说:“ 河图体圆而用方,圣人以之而画卦;洛书体方而用圆,圣人以之而叙畴。”清代的万年淳在其《洪范皇极内篇》中认为:“河图外方而内圆”,“中十点作圆布”,“外四圈分布四方,为方形,十包五在内,仍然圆中藏方,方中藏圆,阴中有阳,阳中有阴之妙也。而十五居中,即洛书纵横皆十五之数,是由河图包裹洛书之象”,“洛书外圆而内方,圆者黑白共四十数,圆布精其外,包裹河图之象”。

由此可见,河图和洛书是一对相辅相成、互为表里的姊妹篇,其内涵可谓精妙恢宏,博大精深。它是中国先民心灵思维的最高成就,也是中华文明和文化之源。它不仅精于算术,而且富有哲理,是古代先人在盖天说的思想支配下,构筑起来的一个宇宙图式。它把宇宙比为太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。后人由此创造了中国的阴阳学说,成为指导中国政治、军事、数学、哲学、美学、医学以及天文、地理的理论基础。《易经》上的八卦,道学上的相生相克、天人合一理论由此产生;数学上的三分法、二进位制和勾股玄定理也运用了这个原理;哲学上关于矛盾的对立统一,政治上的文武之道,军事上的声东击西,美学上的虚实结合, 中医上的阴阳互补……莫不体现了河图洛书的精髓所在。

明代张论在他的《坛屋山赋》中是这样精辟地概括《洛书》的精妙之处的:

既发龙图于洪河之汭兮,赴复感龟书于沪洛之泓,载甲丹而文青兮,数起一而终九。五宅中而统外兮,一履趾而就戴首。三鼎峙于震东,七斗悬于兑西。二四拱揖而肩摩,六八卓绝而趋走。四正实而必折,四隅虚而可补。实者奇而长羸,虚者乏而皆偶。一六二八,尚错绣于东北之宫,二七四八,竟变置于西南之府。生成乃有,合而不离;运行则右,克而可数。纵横径斜,妙十五以巧合;勾连回环,象大方而悠久。圣哲皓首以难殚,愚蒙醒心而若牖。是为玄沪流坤之灵源,兼为坛屋叙畴之龙阜。

张论从易经八卦的角度,说明这九个数字相组合所生发出的无穷奥妙,从而更让我们为洛宁拥有这样的文化遗产而自豪!据有关史料记载,唐朝有两位诗人张钦敬和叔孙玄曾专门考察过洛出书处洛书 河图,并分别写诗一首。张钦敬的诗《洛出书处》是:

浮空九洛水,瑞圣千里知。

奇象八卦分,图书九畴出。

昔闻夏禹代,今献唐尧日。

叔孙玄的诗《观洛出书》是:

清洛含温流,玄龟荐宝书。

波开绿字出,瑞应紫宸居。

物善群龙首,文成到封初。

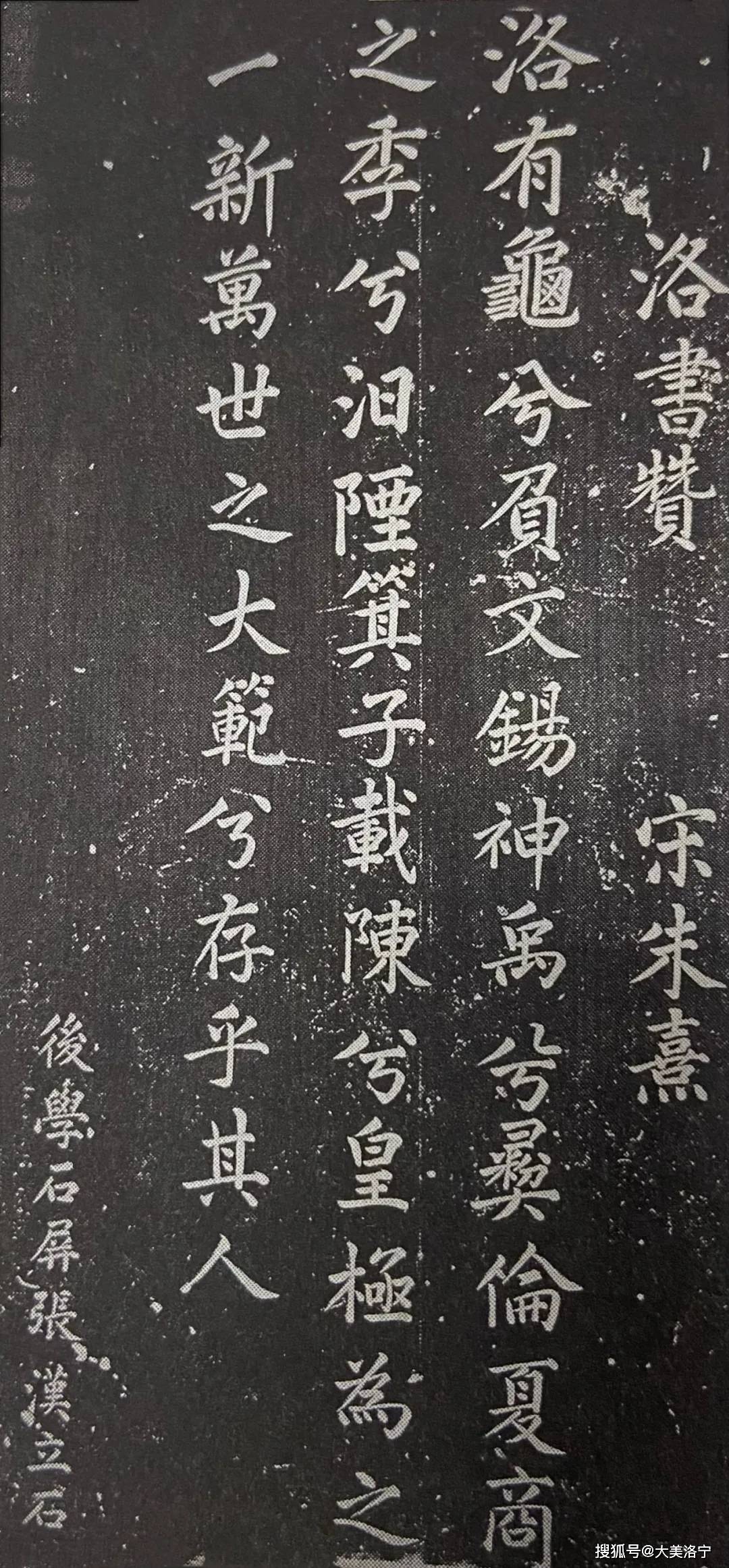

2010年10月30日《洛阳日报》和《洛阳晚报》同时刊登了一则消息,在旧河南府文庙地下发现一批古代碑刻,其中最引人关注的是一对“河图洛书碑”, 为清康熙时河南知府张汉所立,分别刻着宋代理学家朱熹的《河图赞》和《洛书赞》。其中,《洛书赞》 的内容是:

洛有龟分负文,锡神禹兮彛伦,夏商之季兮汨湮。箕子载陈兮皇极为之一新,万世之大范兮存乎其人。

不过,也有专家经过考证后认为,《河图赞》和《洛书赞》的作者并非朱熹,而是南宋时期的张柏。

《洛书赞》

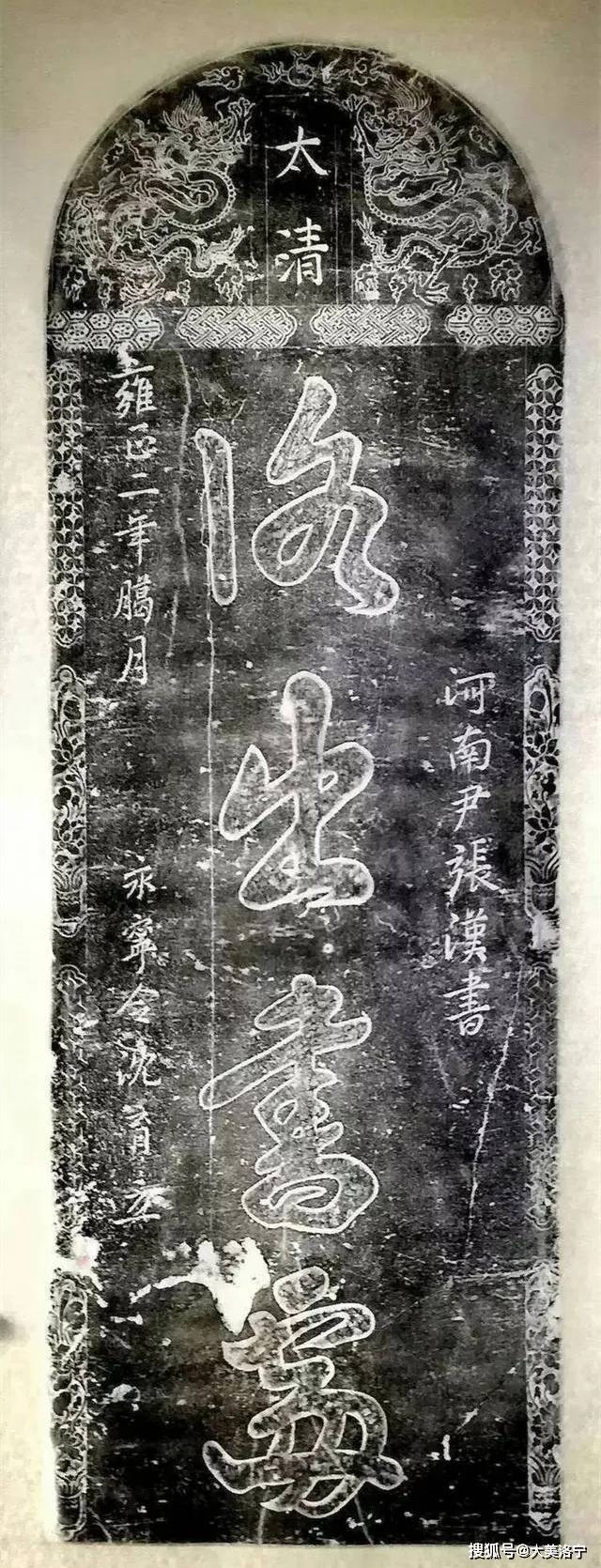

“洛出书处”碑

元朝至正年间,洛宁的文化元老薛玄和元代的诗文大家杜仁杰,经一位 “张生” 介绍前来长水考察洛书赐禹之地,虽然考察结果不尽如人意,但还是 点明了他自己对路书真伪的一些看法。这篇名为《题长水西洛书赐禹之地罗正之石刻》的内容是:

张生卓荦真好奇,呼我出城观禹碑。

平生雅足济胜具,梯飚登藓吾何辞?

双筇窈窕到碑下,叹息畴曩烦嗟咨。

山腰圆抱铁瓮腹,石面倒偃红玻璃。

扪烟揣雾随指湿,凛凛古气冲人衣。

天生神禹未易诘,世人妄作黄熊儿。

洛书先时堕禹腹,谓时天赐何其漓。

龙门自古天所启,谓是禹凿何其疲?

向来行水本无事,四海为壑天为池。

谁以茫昧贾后疑洛书 河图,道人潜来偶见之。

字形漫灭不尽识,岁月惟有苍苔知,

溪风飒飒余清悲,□□□□□□□ 。

这首诗是针对罗正之的石刻而题的,而罗正之又是什么人呢?据查,罗正 之(1029—1101),名罗适,字正之,号赤城,浙东溪南(今三门县)人。宋治平二年( 1065年)进士,曾任安徽桐城尉、山东泗水令、济阴令、河南开封令及两浙路、京西北路提督刑狱等职。史称“缑城学祖,宋代名臣”。可见,早在北宋时期,罗正之就在这里的“洛书赐禹地”立碑刻石,二百年后,杜仁杰来到这里,还可以看到古碑,但已是字迹漫漶,不可辨认,可惜后来连碑也荡然无存了。

在杜仁杰看来,“洛书赐禹” 也不过是一种传说而已, 就是所谓的“龙门”,也是天然形成,哪里会是大禹开凿出来的呢?

明朝张论也多次登临龙头山找寻古迹,除了《坛屋山赋》以外,他还写有一首《龙头晚眺感怀》:

龙头东望着眼收,古柏萧疏翠黛愁。

万里鸿流犹沪洛,千年雉堞已山丘。

雨声滴沥敽初夜,岚影空明荡去舟。

醉后摩崖寻禹迹,藤萝满路总难求。

张论的儿子张鼎延也写有一首《龙头夜雨》:

空山人静百泉鸣,知是苍龙挟雨行。

风起林峦群爪动,电开沪洛一珠明。

悬崖喷处天常湿,暗穴吹来夜有声。

谁道岱宗肤寸出,此峰夭矫更难名。

现在,在洛宁县西长水还保存着两块古碑。一块为汉魏古碑,此碑为砂岩石质,上圆下方, 碑额刻有圭首图案,下面的字迹已经剥蚀难辨,只能看到碑额上的几何图形和一个“洛”字。另一块古碑上书“洛出书处”四个大字,为清雍正二年( 1724年)腊月河南府府尹张汉手书,永宁县县令沈育所立。