天文历法知识:探索天体变化规律,积累初级知识体系

天体是童年期人类非常关注的客观存在,这不仅因为人类生存离不开太阳,还因为同人类生活息息相关,人类常惊惧其巨大威力的那些自然现象,如雨、雪、风、雾、雷、电等等,都来自上天。先民很早就认识到,气候的冷暖变化,动植物的生长繁衍,都同天体的运转及日月星辰的位移存在必然的联系。在农业、畜牧业孕育、成长的过程中,上述认识会越来越深化。

人们不断地努力掌握天体变化规律,明确年、月、日、时的序列安排,因为这是发展生产、顺应自然的需要。天文历法知识就是这样逐渐积累起来的。至迟在五帝时代,我国天文历法初级知识体系已趋形成。古文献概述那个时代部族首领们的功业,几乎都要强调其在天文历法方面的成就。如说黄帝“迎日推荚”,“历象日月星辰”;说少昊“象日月之始”;说颛顼“履时以象天”,“首戴干支”;说帝喾“顺天之义”,“历日月而迎送之”,等等。

时代最早、内容最系统,而且同甘肃地区相关的上古天文历法记载,出现在《尚书·尧典》中。《尧典》中关于天文历法方面的记载,被公认为是价值最高、最值得研究的内容。第三章述嬴秦之族源及西迁动因时,所引《尧典》中关于尧命“羲和四子”分居当时以中原为核心的东、南、西、北四个极点,以执行测日、祭日任务的那段文字,充盈着极其丰富的天文历法资料。

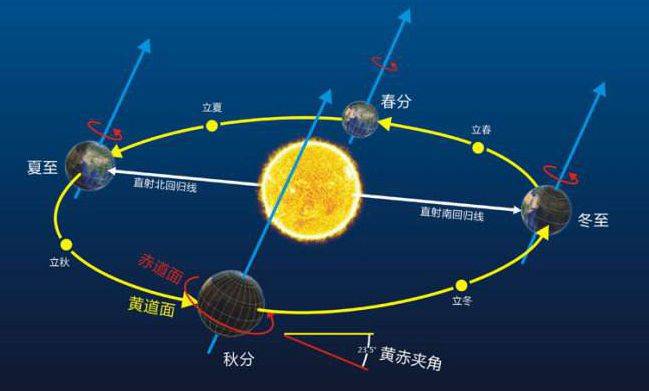

文中所言“日中”、“宵中”,是说昼夜平分,实指春分和秋分;“日永”是说白天最长,实指夏至;“日短”是说白天最短,实指冬至。鸟、火、虚、昂,为四颗恒星,古时人们依据这四颗星在黄昏时出现于南方天空正中的日子,来确定“二分”和“二至”中国最早历法,以作为划分全年时间段的标位点。据天文学家研究得知,《尧典》所言乃公元前2000年左右也即夏初的天象。

鸟、火、虚、昂这4颗星,后来被称作“四中星”;又因它们分别指示春夏秋冬四季的中点,又称“四仲中星”,它们是判断“二分”、“二至”的标准星。当时已能测定每年有366天,掌握了恒星周年即太阳回归年的运动周期。由于年长度与月长度不具整倍数关系,故须用闰月的办法加以调整,此即经文所谓“以闰月定四时成岁”。这些天文认识,都来自于实地测量。

那时不仅已学会了使用测日影变化的圭表,而且已认识到须在大地的不同方位完成测量任务。受部落联盟委派,肩负西方测日、祭日使命的和仲一族,就生活在后来成为嬴秦都邑的西垂一带,即今甘肃礼县西汉水上游地区。那时甘肃东部已被纳入天文历法事业重点关注的范围之内。

《诗·豳风·七月》中也有许多涉及天文历法的内容,充分显示出天象观察同民众生产、生活之间的密切关系。此诗描述陇东一带农民全年的作息,可以看出他们完全依照时令来安排生产,并且非常重视物候,那是他们长期从事农业生产的经验总结。那时夏历与周历并用,这有可能是周人为适应陇东地区生态环境而对夏历作出的变革。

古人以每年的冬至作为一岁的开始,并用十二地支名配十二个月。夏历建寅,即以寅月为正月;周历建子,即以子月(冬至月)为正月。夏历的正月是周历的三月。《七月》言“一之日”、“二之日”,用的是周历的序称,指夏历的十一月和十二月;诗中直言“四月”、“五月”等,则用的是夏历序称。

全诗叙说农民每个月应干的农活及其他须完成的任务。比如,“四之日”要“举趾”,要“献羔祭韮”;“九月”要“授衣”,要“叔苴”,要“采薪荼樗”,要“筑场圃”。对物候的描述也具体而生动。如“五月鸣蜩”“斯螽动股”;“十月陨萚”,“蟋蟀入我床下”。人们最关注“七月流火”一句,因为它负载着较多的天象信息。“火”指大火星即心宿二,心宿有3颗星,中间一颗最亮,称心宿二。据此星判断春天的开始,是比《尧典》四中星说更古老的天象认识,在民间这一传统保持了很长时间。

心宿二呈火红色,是先民最早注意到的恒星之一,在五帝至夏初时期,它在春季黄昏时,出现在东方地平线上。五帝时代设“火正”这一官职,专门负责对心宿二的观测和祭祀。随着时代的推移,心宿二东现的月份越来越晚,在豳国存在的那个时代,此星约在夏历五月份黄昏时出现在东方,六月份黄昏时出现在中天,七月份黄昏时渐偏西下沉,故诗言“七月流火”。《大戴礼·夏小正》云“五月初昏大火中”,那是夏代的天象。

在春秋列国中,秦国最具天文历法传统。其母系始祖所属的颛顼部族,是以太阳为图腾的族体。古代天象历法是以观测太阳为基础的,崇日部族必然擅长历象。《大戴礼记·五帝德》说颛顼“履时以象天”,今本《竹书纪年》说颛顼“初作历象”,谯周《古史考》更以“历宗”归之:“颛顼以孟春正月为元,其时正朔立春,五星会于天历营室。天曰作时,地曰作昌,人曰作乐,鸟兽万物莫不应和。故颛顼帝圣人为历宗也。”

《国语·周语》云:“星与日辰之位,皆在北维,颛顼之所建也。”古人崇仰北斗星,北斗星在北,故以北方为天象的主位;颛顼后来被尊为北方之帝,即缘自其天文历法领域的贡献。

被嬴秦正式尊为始祖神的少昊,其部族更是与天象历法密不可分,《左传》昭公十七年所载郯子那段著名的叙述就是明证。郯子详言了少昊鸟图腾部族的构成和职司,计有4个大部落共含24个氏族,其中就有“司分”的玄鸟氏中国最早历法,“司至”的伯赵氏,“司启”的青鸟氏和“司闭”的丹鸟氏。所谓“分”,指春分、秋分;所谓“至”,指夏至、冬至;所谓“启”,指立春、立夏;所谓“闭”,指立秋、立冬。显然,少昊部族承担了对天象历法的全面掌管。

正因为有这种文化传统,故后来的秦国对天象历法一直十分重视。据考秦国在献公时即已开始推行颛顼历,其历法推算大抵用四分术,测定一年为365又4分之1日,19岁中置7个闰月,并创行以后九月为固定的闰月。建亥,即夏历十月为岁首。但月的序称不改,仍用夏历月序名号,即每年岁首第一个月称十月,第四个月称正月,最后一个月称九月。

以岁星纪年,以干支纪月、日、时。此历一直沿用至西汉武帝太初年间,对后世历法影响甚大。《汉书·律历志》载,汉初负责制定历法的张苍,秦时任过柱下史,他主张采用秦历的理由是:“用颛顼历,比于六历,疏阔中最为微近。”说明秦历在当时是一种比较先进的历法。

对于时令的重视,亦多见于秦史。《史记·秦始皇本纪》言:“宣公初志闰月”,史官对闰月作记录。《秦本纪》言德公二年“初伏,以狗御蛊”,始创“伏”的概念,对盛暑之季分节示之,提醒人们调整生活安排以避酷热。“三伏”之说延续至今。又曰惠文君“十二年初腊”,《正义》云:“十二月腊日也,秦惠文王始效中国为之,故云初腊。猎禽兽,以岁终祭先祖,因立此日也。”此为据时令而定祭称。

腊、猎为同源字,岁终猎兽,乃古人传统习俗。《史记·六国年表》反映出战国时期的秦史,对8次日蚀和9次彗星出现作了记载。其中厉共公十年的那一次,经天文学家验算,系哈雷彗星的再现,是一条极其珍贵的天文资料。《史记·秦始皇本纪》对彗星的记载尤详,如嬴政七年的那一次:“彗星先出东方,见北方,五月见西方……彗星复见西方十六日。”这是哈雷彗星横贯整个天空的景象。

战国后期秦国编撰的《吕氏春秋》,以专言天象、节气和物候的“十二纪”纲领全书。后来汉儒抽取汇聚而别出《礼记》中的《月令》一篇,成为以历象指导农业生产的经典性文献。足见秦人在天文历法领域成就之卓然。

图片来源于网络,本文是作者霞光映人说历史独家原创,未经允许禁止转载。