咸丰戊午年 士子作答的“墨卷”和“朱卷”

一般而言,士子作答的“墨卷”和官方誊录的“朱卷”两者之间除了笔体相异外,在内容上应该别无二致,这样做是为了防止考官因字辨人,以保证取士的公平。事后查证,帮助平龄订正错误是同考官邹石麟的个人行为咸丰戊午年,虽然不是蓄意作弊,但这种出于本能的“举手之劳”还是给他惹来了麻烦,邹石麟的政治生命也因此终结。而平龄在受审的过程中支吾不清,经吏部奏议,受到了“罚停会试三科”的处分,不久便因病死在狱中。

按说随着本案两位当事人的贬斥和死亡,对社会舆论有一个回应或交代,事情似乎可以画上一个句号了。然而,“一波未平一波又起”,咸丰皇帝此时采纳权臣肃顺的建议,下令对200多份中举者的试卷进行“磨勘”,发现其中有问题的竟然多达50本。咸丰皇帝震惊之余,一面将负责此次顺天府乡试的主、副考官革职解任,一面派大臣彻查严办。由“平龄中举”牵扯出的“戊午科场案”就此浮出水面。

此事还要从一个名叫罗鸿绎的考生谈起,罗鸿绎是广东肇庆人,为了能使自己金榜题名,自感才疏学浅、技不如人的他不惜铤而走险。俗话说“朝里有人好做官”,时任兵部侍郎的李鹤龄是罗鸿绎的同乡,自然成为罗鸿绎第一个要找的人。李鹤龄在了解来意后,考虑到自己很有可能担任这次考试的同考官,便一口应承下来,并承诺帮忙分配考场、代为“订正关节字眼”等事,罗鸿绎则以500两白银作为酬谢。事后,虽然李鹤龄并未如愿成为考官,但经过一番巧妙运作之后,罗鸿绎还是取得了第二百三十八名举人的身份。

原来,皇上钦定的同考官是翰林院编修浦安,他是李鹤龄的同年,二人同朝为官,少不了相互照应。浦安按照李鹤龄提供的线索找出罗鸿绎的卷子,之后将它列入“中皿”备选。可是,一份“讹字至三百余”的试卷又怎能逃过主考官、当朝一品大学士柏葰的眼睛?浦安觉得,此事还需要柏葰的家丁靳祥帮助,于是便千方百计地将其拉拢过来。靳祥果然“不辱使命”,他向柏葰诚恳地转述了浦安的请求,并最终动摇了柏葰的意志。

发榜结果公布后,新科举子罗鸿绎以“门生”的身份拜谒老师,他分别“孝敬”了浦安、柏葰“贽敬银”10两和16两。这虽然算不上违制,不过罗鸿绎之前答应的500两白银被李鹤龄、浦安二人瓜分,确属行贿受贿无疑。

从上述“平龄中举”和罗鸿绎一案中,我们可以想见彼时清朝科场腐败的程度。其实自从道光中叶以来,科场舞弊贿赂之风便盛行一时且愈演愈烈。士子们为求“进步”不惜一掷千金,官员们也大多因循懈怠,见利忘义。咸丰皇帝即位之初,士子们向考官行贿之事已经屡见不鲜,数额也越来越大。人们纷纷以投机取巧为能事,科举考试俨然沦为一个权钱交易的平台。

咸丰皇帝作为一国之君,拥有至高无上的地位和权力。然而,绵延中国两千年的官僚政治告诉我们,皇帝一人是不可能尽知天下事的,自幼长在深宫、锦衣玉食的咸丰帝也不例外。试想,如果没有御史孟传金的上奏弹劾,“戏子中举”一类的轶事丑闻很可能被就地掩盖,又如何能够上达天听?“戊午科场案”发生时,咸丰皇帝已在位8年,吏治的腐败和王朝的没落想必给他留下了深刻的印象。他的心里难道不曾想过,放手去查很可能导致局面失控,官场的陋规和人性的邪恶一旦见诸天日,自己的面目该往何处安放?大案一出,必将有数不清的官员士子牵扯进来,到那时又该如何收场,自己有勇气和能力化解这场风波吗?但是,咸丰皇帝没有因为这些顾虑和担忧而逡巡不前,而是选择了直面问题。

二、重典治国,承受丧臣之痛

清朝《钦定科场条例》明确规定,凡是在科举考试中行贿作弊,一经查实,涉案的考官和士子便会被即刻处斩。在“戊午科场案”中,罗鸿绎、李鹤龄和浦安等人行贿受贿属实,免不了要做刀下之鬼,而真正让咸丰帝为难的是对主考官柏葰的处置。那么面对这位曾有功于社稷的股肱之臣,咸丰皇帝究竟有何难言之隐呢?

要回答这一问题,就必须对柏葰的罪责给予合理的界定。客观来看,柏葰并没有收受贿赂的情节,录取罗鸿绎为举人并非是为了图财,而是看在同僚(指浦安)的面子上做了个顺水人情。其实,柏葰在看到罗鸿绎试卷的那一刻,就已经决定将它打入另册。至于家丁靳祥,本来是他派去向浦安解释这件事的。没想到却成为了对方的说客。正是在同僚的坚持和家丁的力劝之下,柏葰才最终改变了主意。究其根源,则是没有守住法律和制度的底线,反而屈就于世俗人情,同时也辜负了皇帝的信任。

除此之外,柏葰还负有失察的责任,否则又怎会出现如此之多有问题的试卷?这一结果只能说明“暗箱操作”的人不在少数,层层的利益交换也不乏其中。科举考试作为朝廷选拔人才的重要渠道,本该是一方净土,此时竟成了藏污纳垢之所!身为主考官的柏葰固然难辞其咎。

然而,柏葰官拜文渊阁大学士,是名副其实的一品大员,深受先帝(道光帝)和当朝皇帝的赏识。与饱食终日、靠着祖先做官的八旗子弟不同,柏葰的真才实学是有目共睹的。他是蒙古族人中少有的进士出身,著名的浪漫主义诗人。儒家文化的长期熏陶使他自小养成了浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感。柏葰为官32年,不仅工作能力出色,而且一身正气咸丰戊午年,廉洁奉公。面对冗杂的弊政和官员的不法行为,他常常能做到明察秋毫,并以“直言敢谏”著称,因此在士林和朝堂中享有很高的声望。对于柏葰的秉性与为人,《清史稿·柏葰传》给出了“素持正”的评价,这都是咸丰帝在对其量刑时不得不加以考虑的。

仅就柏葰的特殊身份而言,他确实符合法外施恩的条件。《大清律例·八议》中明确规定,“亲、故、功、贤、能、勤、贵、宾”等八种人犯罪必须由皇帝亲自裁决,视具体情况减轻或免于处罚。在“戊午科场案”中,柏葰的罪过主要在于失察,且并非主犯,根据“情罪相当”的原则罪不至死,应该予以撤职或流放。再者,从内心深处来讲,咸丰皇帝是不愿意处死柏葰的,多年的君臣之情使他对这位勤勉慎行、白发苍苍的老臣难以下手。清朝历史上也没有一品大员死于科场案的先例。更何况科场舞弊古已有之,不像政治斗争那样你死我活,又何必非要赶尽杀绝呢?

说到这里,我们或许可以理解咸丰皇帝的苦衷了。此时摆在咸丰皇帝面前的有两条路:一是将柏葰明正典刑,以儆效尤;二是对柏葰网开一面,保全性命。咸丰皇帝心里明白,二者的背后是法理与人情的较量,即法大于天还是情大于法。一旦处死柏葰,满朝文武必会受到强烈的震撼,自己能否承受住这莫名的丧臣之痛呢?而如果不牺牲柏葰,则会坐视法将不法,科场和官场的风气也会每况愈下,到那时自己又该如何施政治国?

咸丰九年(1859)二月十三日,柏葰终于迎来了他生命中的最后一天。他可能做梦也不会想到,自己会成为清朝开国以来死于科场案的最高官员。“戊午科场案”历时四月有余,惩处官员、士子及相关人等共计91人。除柏葰等5名要犯正法外,其余人等不同程度地受到了流放、革职、降级、罚俸等处分,可以说是史无前例。

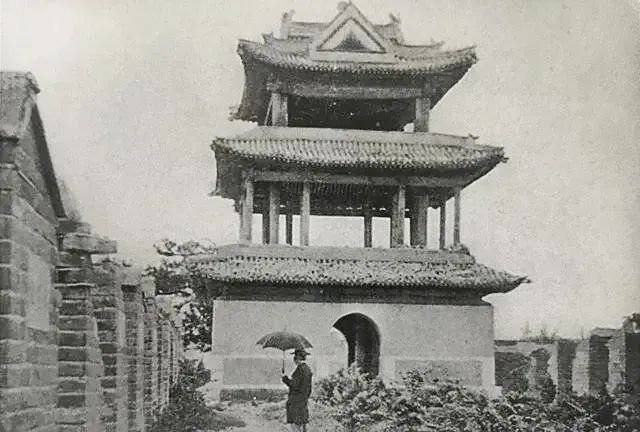

贡院四周有瞭望楼,供监视考生之用。图为北京贡院瞭望楼

作为“清朝科场第一案”的总裁判,咸丰皇帝表现出了严刑峻法的决心和铁腕治国的手段。古语云“刑乱国,用重典”,这一常见于王朝交替之际的治国方略在晚清得到了生动的诠释,咸丰皇帝为此承受了不小的心理压力。抛开维护统治的动机不说,这种大义凛然的做法也是值得肯定的。

三、以案入法,力图重整河山

咸丰皇帝名为爱新觉罗·奕詝,是道光皇帝的第四个儿子,尽管排行第四,却是实际上的“嫡长子”。由于长期实行闭关锁国政策,昧于世界大势,加之几千年专制的固化,清政府这台国家机器到了咸丰朝,早已是弊窦丛生、积重难返。此时的咸丰皇帝面临着中国历史上前所未有的危机,不仅受到西方列强的挑衅和攻击,而且对腐败的吏治和日益加深的财政危机也往往焦头烂额。更令清廷感到忧惧的是,一场席卷清朝半壁江山的农民起义——太平天国运动正在上演。可以说,咸丰皇帝接手的是一个真正的“烂摊子”,其有如一副千斤重担,无时无刻不在考验和磨炼着他。