北京故宮太和殿前的日晷(公元、西元)2021年1月1日

▲北京故宮太和殿前的日晷。

今天是西历(也称公元、西元)2021年1月1日,中国农历为庚子年十一月十八日,干支历是庚子年戊子月己酉日。

目前,我邦同时采用西历、农历与干支历3种纪年方式。其中,西历纪年多用于政府及公共事务,这种纪年始自民国元年,也即西历1912年1月1日,当时的民国政府通告全国采用公历作为国历;自1949年9月30日之后,继续使用西历,以西历纪年;但保留中国传统历——夏历(1970年以后改成农历)的使用,并于西元2017年颁布了国家标准《农历的编算和颁行》。在1912年之前,我邦则以农历和干支历为纪年方式。

1、年、岁、祀、载及平年与闰年。

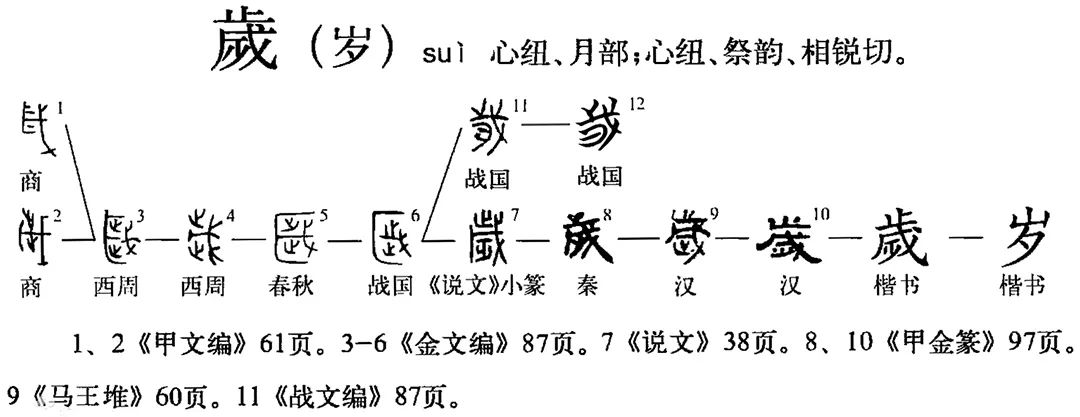

在古典中国,“年”有很多种说法,据《尔雅·释天》载:“夏曰岁,商日祀,周曰年,唐虞曰载。”西晋郭璞注曰:“取岁星行一次,取四时一终,取禾一熟,取物为终更始。”

这也就是说,各种说法采用的来源不同。“岁”本指岁星(木星),它十二年行一周天,称十二次,岁星每行一次为一岁;“年”本指谷物成熟,所以谷物成熟一次为一年;“祀”是“祭祀”的意思,对祖先四时祭祀,祭祀一遍为一祀;“载”是“始”的意思,万物更新、重新开始为一载。它们所言及的时间都是现代人所说的一年,约为365日——这是西历时间,也就是我们常说的公历纪年方式。

这种西式纪元方式源自是意大利医生兼哲学家阿洛伊修斯·李箓时( )对儒略历加以改革而制成的一种历法——《格里历》。1582年(我邦明代万历十年),时任罗马教皇格列高利十三世予以批准颁行。

它以耶稣诞生之年作为纪年的开始。在儒略历与格里高利历中,在耶稣诞生之后的日期,称为主的年份Anno (A.D.);在耶稣诞生之前,称为主前 (B.C.)。现代学者为了淡化其宗教色彩及避免非基督徒的反感而改用“公元”( era,缩写为C.E.)与“公元前”( the Era,缩写为 B.C.E.)。

在我邦民间,它被称为阳历,与通行数千年的农历大不相同。并且,中国农历也不是阴历,而是一种阴阳合历,阴历只是一种约定俗成的说法。其年份分为平年和闰年。平年为12个月;闰年为13个月。月份分为大月和小月,大月30天,小月29天,其平均历月等于一个朔望月。

其中,闰年是为了弥补因人为历法规定造成的年度天数与地球实际公转周期的时间差而设立。没有补上时间差的年份为平年。年数不能被4整除的为平年;但是整百(个位和十位均为0)的年数,不能被400整除的也是平年。如2020年即是闰年(闰四月),2021年则是平年。在农历中,一般情况下19年里会有7个闰年。

2、干支历与干支纪年。

在平、闰年的设置之外,中国农历最具創意和最奇妙的方式是干支纪年法。自上古三皇五帝时期到民国启用西历,历史上曾多次修订历法,共产生过102部历法,如西汉的太初历、隋朝的开皇历、唐代的大衍历、元明的授时历等,但其中用于记载年份的方式一直不变,一直采用以最古老的干支历为准。

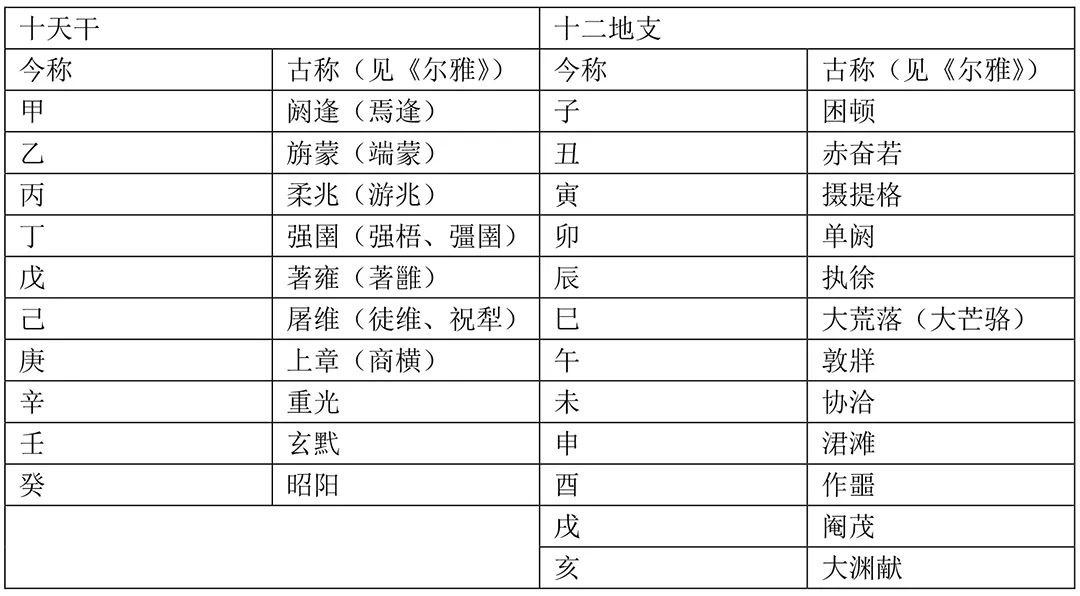

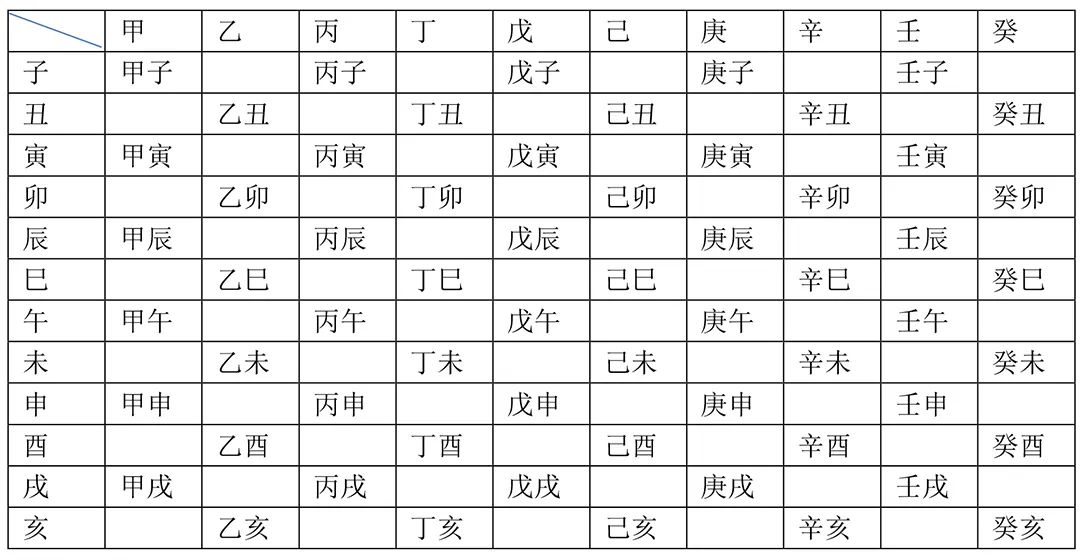

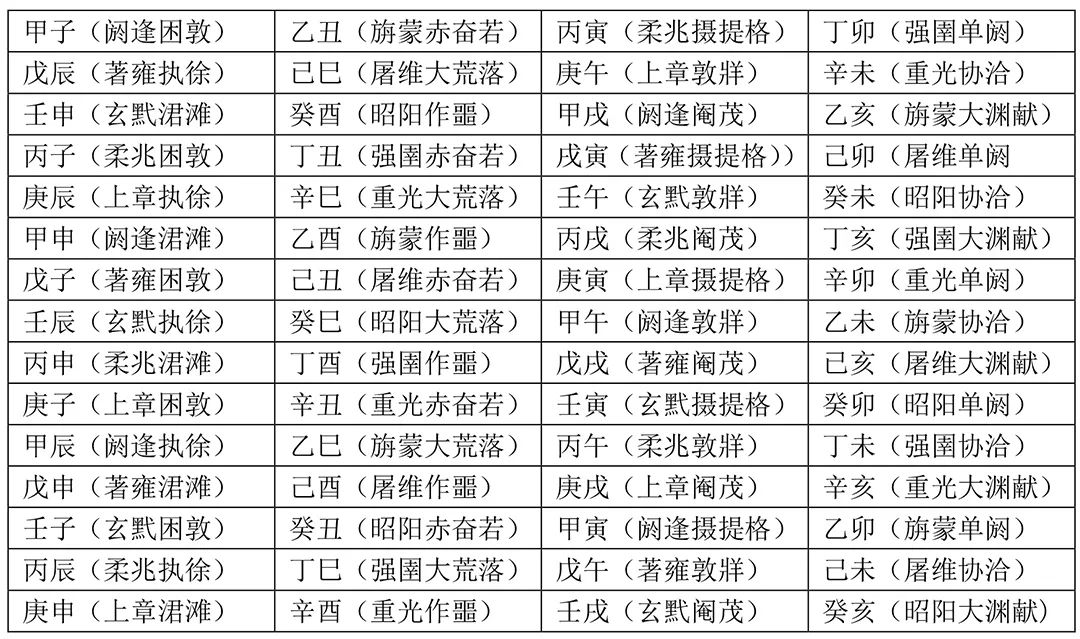

干支历,又称星辰历、甲子历等,它以十天干和十二地支依次相配,组成60个基本单位,形成60循环的纪元法。说明如下——

在《资治通鉴》中每卷卷首可见如“‘周纪一起著雍摄提格(即戊寅年),尽玄黓困敦(即壬子年),凡三十五年’、‘起屠维赤奋若(即己丑年),尽旃蒙大荒落(即乙巳年),凡十七年’”等字样,这即用天干地支的古称。自汉以后,将干支之名都简化为一个字,这一下子方便了许多。

十干古称十日,与太阳升落有关;十二支古称十二辰。十天干以甲开始的单数序列为阳干(即甲、丙、戊、庚、壬),双数序列为阴干(即乙、丁、已、辛、癸)。十二地支又以子开始的单数序列为阳支(子、寅、辰、午、申、戌),双数序列为阴支(丑、卯、已、未、酉、亥)。十干和十二支按照阳干配阳支、阴干配阴支的规律依次相配,详见如下——

以上即为干支历的60个基本单位,顺序(和古称)如下——

以上60个基本单位为一轮,由甲子(阏逢困敦)开始,满60年称作一甲子或一花甲子,这便是干支纪年法。60年后,又从头算起,周而复始、循环而生生不息。其中,纪年的该组干支可称为年柱。

3、干支纪月。

而干支历不仅限于纪年,还用于纪月、纪日、纪时。也就是说,干支历是由干支纪年、干支纪月、干支纪日、干支纪时4部分组成。

在古典中国,天文学称北斗星斗柄所指为“建”。《汉书》卷21《律历志》载:“辰者,日月之会而建所指也。”在不同的季节和不同的时间,北斗七星会指向不同的方位,也因此成为古人判断季节的依据,即所谓“斗柄指东,天下皆春;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指北,天下皆冬”的星象规律。北斗星斗柄绕东、南、西、北旋转一圈谓之一岁(摄提)。干支历法将一岁划分为十二辰(或“十二月令”),每月令含两个节气,斗柄旋转而依次指向“十二辰”,称为“十二月建”。

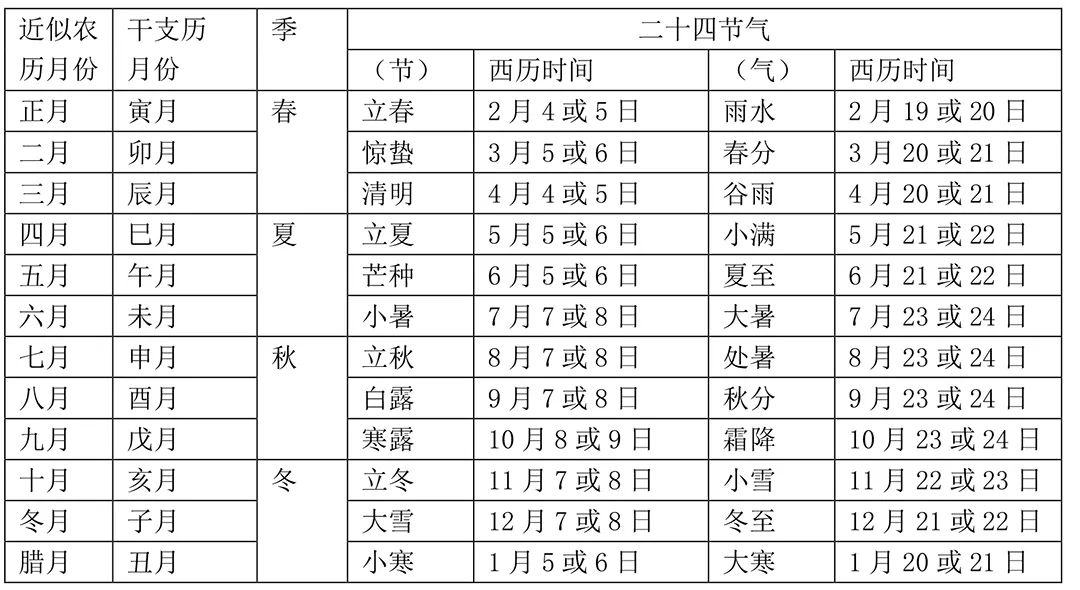

然后,又以节气为月份分界。一年中有24节气,月初的节气称之为“节”,月中的节气称之为“中气”或“气”。在干支历中,以“节”作为划分起始,即以立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、白露、寒露、立冬、大雪、小寒12个“节”作为月份的划分。其中以寅月为正月,为一“年”的开始。因为地支恰好为12支,与十二月建(十二个月)相符,所以地支在每年的月份规律不变,天干则随着地支的循环排布。在这个循环中,自每年的立春时刻开始,即为寅月。具体如下——

按一年365.25日算,月均30.4375日,而1个朔望月只有29.日。这一差几乎近1天了。十二月建设合起来就近11天。这些不足的天数怎么办?于是就需要设置闰月——这就是我们常见的闰月的来历。

4、干支纪日。

干支纪日一如干支纪年,都以干支相配的60个单位为一轮,每一个单位为一日,60日后往返循环。如某日为甲子日,则甲子以后的日子依次顺推为乙丑、丙寅、丁卯等; 甲子以前的日子依次逆推为癸亥、壬戌、辛酉等。

干支纪日在每一天的划分标准为晚上零时,即子正,《淮南子》称“晨明”,《集解》曰“夜半”。此外,晚上23至24点又称为晚子时,24点至1点称为早子时。

在已发掘出的殷代甲骨上有发现完整的干支表。可能在盘庚迁殷(约前1300)之前,中国已经采用干支纪日了。只不过这种纪日法是否有过间断和错乱,现今还不能肯定。但是,自春秋鲁隐公三年(周平王五十一年)二月己巳日(前720年3月10日)起至2021年,中国的干支纪日已经有2741年,从未间断错乱——就此一点,也足以自豪。

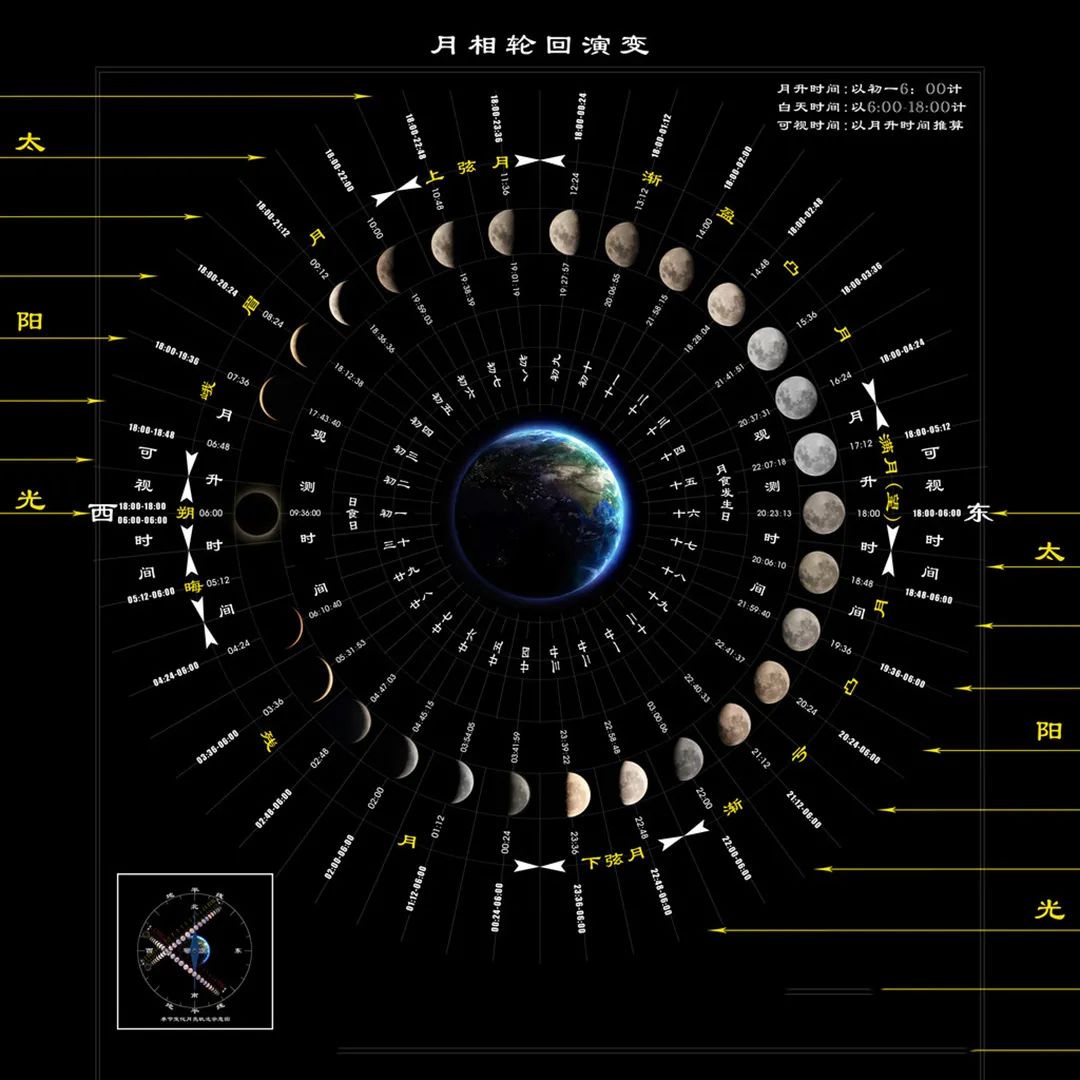

其中,农历每月初一称作“朔日”。朔日月球运行至太阳和地球之间,跟太阳同时出没。因为月光其实反射的是太阳的光线,所以那天看不到月光。这种月相就叫作“朔”,或“朔月”;至十五日称作“望日”。望日地球运行至月球和太阳之间,当太阳西下时,月亮恰好东升。月亮可以全面反射太阳光,所以在地球上看起来是圆月,这种月相就叫作“望”、“望月”或是“满月”;而每月的最后一天。从某月的末一天到下月的第一天,或是指从天黑到天明,我们可以说“晦朔”(见上图)。

此外,还有“上弦”与“下弦”之说。从朔日后的第一天,太阳落山,月亮正处于西方地平线上,往后每隔一天,月亮的位置就向东移一点,而它的形状象眉毛(月眉儿),又像一把一天长胖一点的镰刀,七八天之后,我们抬头即可见悬挂在天顶的半轮明月了甲戌时是几点钟,这叫做“上弦”;望日以后,月亮向东移,上升的时刻一天比一天推迟,同时月亮的明亮半球朝向地球的部分,看起来也一天比一天少,到了望日后七八天,月亮又以明亮半球和黑暗半球各有一半朝向地球,又成了一个半圆形,这叫做“下弦”。

下弦以后,月亮的明亮半圆逐渐向内凹曲,再次变成镰刀形,而且一天比一天狭窄。这时月亮东升的时刻也一天一天接近太阳出来的时刻。最后又回到太阳同一方向,也就是月亮又转到太阳和地球之间,它又以整个黑暗半球朝向地球,成为无月之夜的朔日。月亮从这次“朔”到下次“朔”,或从这次望到下次望,这就是月亮绕地球转了一周,叫做“朔望”。

5、干支纪时。

今日的一天为24小时,在古典中国一个昼夜共12时辰,以子丑寅卯等为标示。1582年12月27日,也即明神宗万历十年,第一座欧洲机械钟传入中国,它的两个小时等于中国的一个时辰,人们便将中西时点分别称为“大时”和“小时”。随着钟表的普及,人们逐渐淡忘了“大时”,而“小时”沿用至今。

在古代中国,时辰的前半(也即前一个小时)为初,后半为“正”(这与24小时制异曲而同工)。例如,上午11时称“午初”,12时称“午正”。每天十二时辰的地支固定。而十二时辰除了地支名,还有别名,人们常将地支与别名连称。详见如下——

若该日的天干是甲或己,在子时须配甲为甲子时;若该日的天干是乙或庚,在子时须配丙为丙子时;若该日的天干是丙或辛,在子时须配戊为戊子时;若该日的天干是丁或壬,在子时须配庚为庚子时;若该日的天干是戊或癸,在子时须配壬为壬子时。详见《时辰干支对应表》——

以上年、月、日、时共需4个干支(共8个字)表述。这8个字如果用于记录个人的生辰时间,就是我们常常听说的生辰八字。在古典中国,每当孩子出生,父母都会记下他的生辰八字,然后据此为孩子取名。此外,生辰八字还用于婚配。这个暂且略过。继续说中国时间的故事。

对于个人之外的社会与历史时间记录,仅有这8个字还远远不够,还有其它的表述。

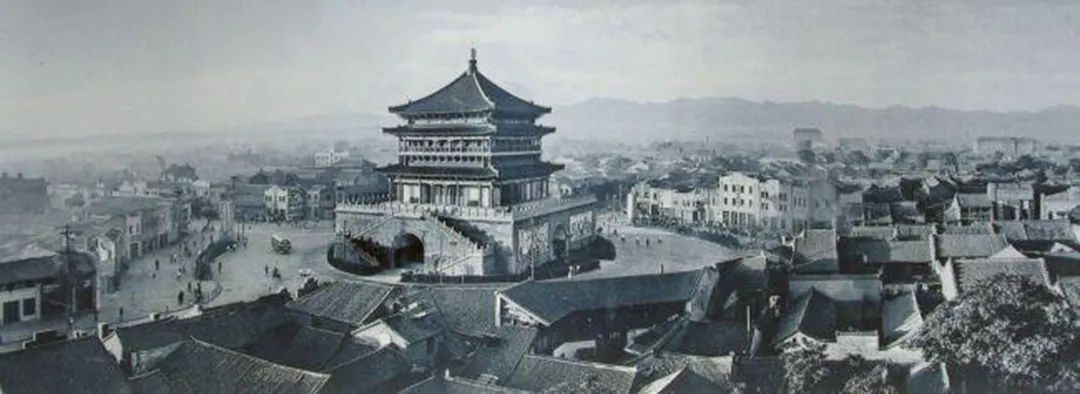

▲北京旧时钟鼓楼。

6、钟、鼓、更、点。

在古典中国时代,人们表述时间,白天与黑夜各不相同,白日曰 “钟”,夜晚说“鼓”或言“更”,而有“晨钟暮鼓”之说。那时,城镇多设有钟鼓楼(若北京、西安等大都会已然成为城市景点),晨起(辰正,今之7点)撞钟报时,所以白天说“几点钟”;暮至(酉时,今之19点)鼓报时,故夜晚说几鼓天。

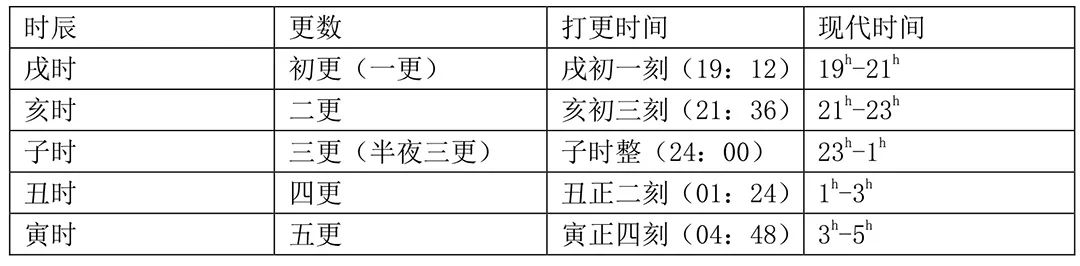

而夜晚在“鼓”之外,还有“更”点,这是由于乡里没有鼓楼,便有巡夜人边巡行边打击梆子,以点数报时。全夜分五更,从晚上七点开始起更,一更约二个小时。第三更是子时——这即是 “三更半夜”的来历。详见下表——

为了方便记录更小和更精确的时间,古人又将一更分为五点,一点合现在的24分钟。如《西游记》第1回写道:“悟空道:‘师父昨日坛前对众相允,教弟子三更时候,从后门里传我道理,故此大胆径拜老爷榻下。’”便是让孙悟空在半夜11时至1时前去拜会菩提祖师;再如《西游记》第九回写道:“却说那太宗梦醒后,念念在心。早已至五鼓三点,太宗设朝,聚集两班文武官员。”五鼓三点是凌晨4点12分。

在“点”之外,古人常用的是“刻”。据说在西周前后,古人就把一昼夜均分为100刻,在漏壶箭杆上刻100格。折合成现代计时单位,1刻约等于14分24秒。“百刻制”是中国最古老、使用时间最长的计时制。

至汉代,在使用“百刻制”的同时,又采用以圭表测量太阳射影长短来判断时间的“太阳方位计时”法。圭表(见下图)由两部分组成:一是直立于平地上的测日影的标杆或石柱,叫做表;一为正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫做圭。因为日影可以计量时间,所以才有“一寸光阴一寸金”的俗语。

▲圭表。位于北京古观象台内。明代正统年间,在北京观象台修八尺高表和一丈多的长圭,附有石圭座。清代乾隆九年(1744),在表顶加曲叶后甲戌时是几点钟,高达十尺,冬季表影常落于圭座之外,故在圭底北端立一高为三尺五寸小表,其作用为延长圭面长度。

到了隋唐,“太阳方位计时”正式演变为“十二时辰计时”。“百刻制”与“十二时辰计时”并用,使得中国古代的计时制趋于完善。明末清初,西方机械钟表传入中国,在采用十二时辰的同时,也兼用一天24小时的计时法。由于百刻制不能与12个时辰整除,不好计算,于是到了清代正式规定一昼夜为96刻,每个时辰八刻(每刻等于现时的15分钟),又区分为上四刻和下四刻。

在古典小说常有“午时三刻开斩”的说法,如《西游记》第9回:“却说魏徵丞相在府,夜观乾象,正萟宝香,只闻得九霄鹤唳,却是天差仙使,捧玉帝金旨一道,着他午时三刻,梦斩泾河老龙。”午时三刻,按照现在的计时方法,为11点45分,按阴阳家说法,此时阳气最盛,因而是古代重罪犯人行斩刑的时辰,因为阳气最足,此时开刀问斩,人死后的阴气会立刻消散,罪大恶极的犯人,被斩后“连鬼都不得做”,以示严惩。所以,“午时三刻,梦斩泾河老龙”,以显示老龙罪行极重。

7、旬。

且说魏徵丞相为国为民也该有休息的时候,这就有赖于一个时间概念“旬”。这个字在甲骨文中可见。表示以天干甲日到癸日——从甲子到癸酉、甲戌到癸未、甲申到癸巳、甲午到癸卯、甲辰到癸丑、甲寅到癸亥,都是10天。每月30天中有3个甲日到癸日。为了便于计时,将一月分成3个等量单位,10天一个单位,叫做一旬。从初一到初十,或者从甲日到癸日,是一旬。过了一旬又是新的一旬,一月三旬。

在唐代,官员们即按旬休息,当时叫做上浣、中浣、下浣。“浣”即洗涤的意思。如晚唐诗人薛能《北部题崇福寺》诗曰:“长老多相识,旬休暂一来。”更著名的是初唐王勃《滕王阁序》,他说:“十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。”这一句,很多中国孩子都会吟咏。

因为在“旬”中含有“十”的意思,后人有时也把一旬10天中的“天”省略,保留“十”的内涵,专指十年。如我们常说的年近三旬,就是将近30岁;年过五旬,就是过了50岁。如中唐诗人白居易《偶吟自慰兼呈梦得》诗曰:“且喜同年满七旬,莫嫌衰病莫嫌贫。”年满七旬就是年纪满70岁,年逾古稀了。

8、世。

在古典中国时代,年逾古稀已是高寿了。很多人都将离亲人而去。这时,会用上一个专门的词语——“离世”,或曰“辞世”,即死亡的意思。这里的“世”的我们生活的世界。

在这个意思之外,“世”字还有多种解释。就个人而言,它首先表示一代(人),如我们常见的孔子第75世孙,就是指的孔子身后的孔姓第75代人。其次,它还有一生、一辈子的意思。如《左传·成公十六年》曰:“不可以当吾世而失诸侯,必伐郑。”“当吾世”即是“我这一辈子”的意思。在日常间,我们不时会听见“一生一世”或“三生三世”,也都是这个意思。

此外,“世”也含有年、岁的意思。如《礼记·曲礼下》:“去国三世。”唐代经学家陆德明释文曰:“‘世,岁也。万物以岁为世。’”而有的时候,“世”表示30年,如《论语·子路》曰:“如有王者,必世而后仁。”西晋何晏集解引西汉孔安国曰:“三十年曰世。”

概言之,在古典中国,“世”是一个常用且非常重要的时间(和空间)概念。它的意思有很多很多(既可表示现在,也可代指过去;既可寓意珍贵的光阴,也可指代鲜艳的物理世界),在此就不一一列举。

▲赤道经纬仪。制于清代康熙十二年(1673)。主要用于测定真太阳时,天体的赤经差和赤纬。

并非结语

在古典中国文化里,“时间之说”是一本内涵丰富的书,可以讲述的概念及故事很多。比如说计时之器,现今我们常用的是钟表,在古代则丰富且有趣的多,如日常所用的有圭表、日晷、漏刻、沙漏等,大型设备则有水运浑天仪、水运仪象台、大明殿灯漏、赤道经纬仪(见上图)等。

精准与否是另外一回事。事实上是非常精确的。比如说由元代天文学家郭守敬负责编制的《授时历》推算出的一个回归年为365.2425天,即365天5小时49分12秒,与地球绕太阳公转的实际时间只差26秒,与现在世界上通用的《格里高利历》(即阳历)的周期一样,但《格里高利历》于1582年(明代万历十年)开始使用,比郭守敬于1281年(元代至元十八年)的《授时历》晚了301年——超过3个世纪的时差,这是一件足可自信的事。

而在古典中国,“时间之说”不只是一个概念,而是一种通识,是对读书人的基本要求。如我们常听说的“上知天文、下知地理”,便是“时间之说”及这种要求的形象说明。可惜的是,随着西历成为我们纪年与计时的主要方式,农历和干支历等包含宇宙密码的古典文化和古典哲学思想沦为了民俗,这顿时又让人有些不那么自信了。

[敬請關注] ↓

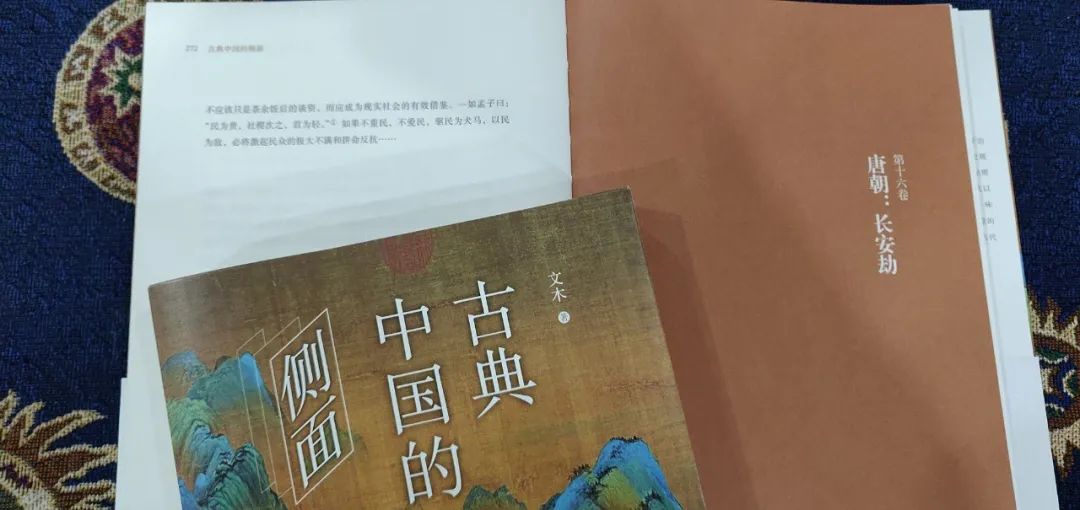

▲文木:《古典中国的侧面》(点击 ↑ 购买作者签名版)

中国工人出版社,2020年2月版

20余名資深記者、編輯、主編聯名推薦!

本书通过勾勒不被注意的王朝兴衰之细节与侧面,探究中国古代王朝更迭与历史变迁的轨迹与原由,以期为“三千年未有之变局”寻找一个美丽的结果。

END

//////////////////////

《印证——第二回当代书家用印题跋展作品集》

2020年1月出品

//////////////////////

//////////////////////

//////////////////////

添加书艺公社小艺微信,