知耻而后勇风水堂:民族主义与戊戌政变

2018年,又见戊戌。120年前的戊戌维新运动及其政变,又到了一个特别值得纪念的日子。100多年来,中国的面貌发生巨大变化,对戊戌维新与戊戌政变的研究,也因资料大量出现和研究者心态相对平和,取得了很大进展。许多问题更加明了,先前视为定论的一些观点,甚至已有颠覆性的研究成果,以康梁为主体的历史叙事框架似乎渐行渐远。

知耻而后勇

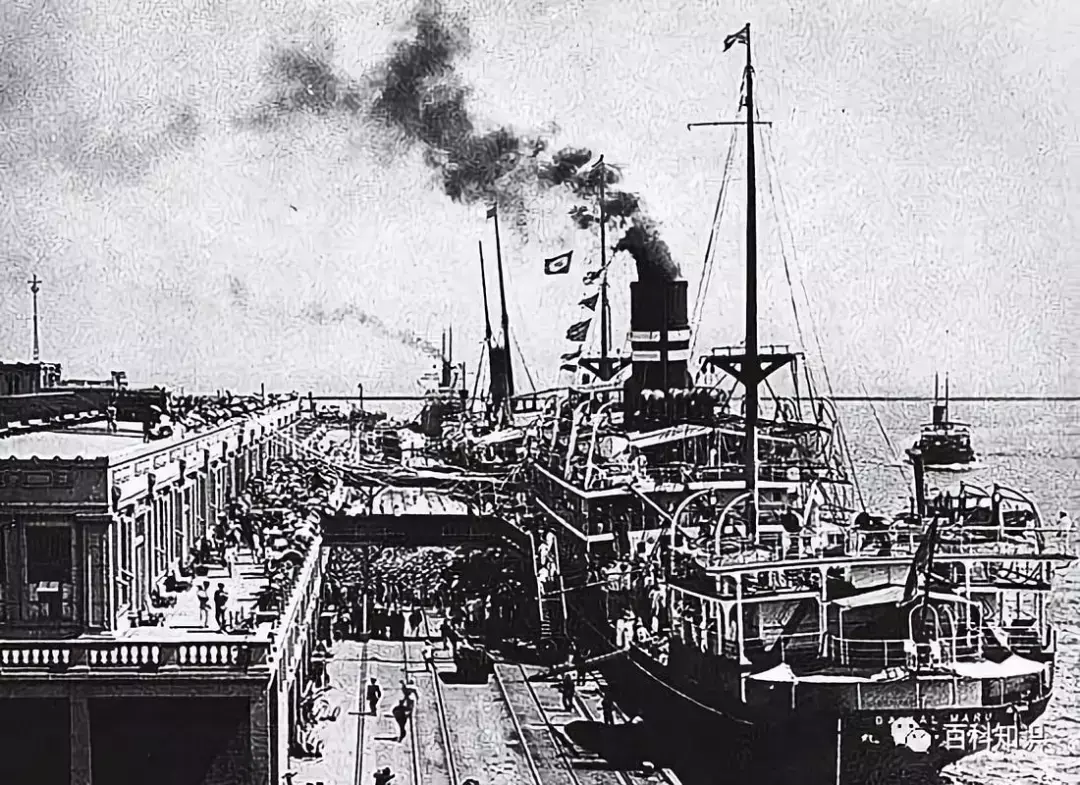

戊戌维新起因于甲午战败,没有甲午战败,中国还将在中体西用的洋务轨道上前行。甲午战败,而且失败得如此之惨、损失如此之巨,不仅是有清二百多年所罕见,而且是中国历史上的奇耻大辱。

罕见的奇耻大辱震动了国人。据谭嗣同《题江建霞东邻巧笑图诗》描述:“世间无物抵春愁,合向沧溟一哭休。四万万人齐落泪,天涯何处是神州?”

震动之后便是怀疑、困惑与愤怒,人们开始怀疑清政府长期基本国策的正确性,困惑何以堂堂中华帝国竟然败在日本这一弹丸岛国之手,愤怒清政府的无能,这既是民族精神的大觉醒,也是此后中国一变再变的正式起点。据梁启超《戊戌政变记》回忆:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾偿二百兆以后始也。我皇上赫然发愤,排众议,冒疑难,以实行变法自强之策,实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。”

甲午战败唤醒了国人的民族主义情绪,不论统治者、维新派,还是一般民众,都深刻意识到中华民族已到了危险关头。据苏继祖《清廷戊戌朝变记》记载:“(光绪帝)日夜忧愤,益明中国致败之故,若不变法图强,社稷难资保守,每以维新宗旨商询于枢臣。”

显然,光绪帝和他的臣民在巨大耻辱面前,表面出极其强烈的民族主义情绪。

对于一个战败的民族来说,民族主义情绪的唤醒确实必要。“知耻而后勇”,如果将这种情绪推动得当,举国一致,发愤图强,那么,亡羊补牢犹未晚矣,中国终有雪耻的一日。然而,我们看到,由于民族主义情绪在甲午战争之后没有得到适度协调,国人无法建立起码的共识,反而因民族主义情绪日趋高涨而引发对自身历史、内在潜力等诸方面的怀疑。不仅维新派、革命派怀疑清政府的动机、能力以及半个世纪以来的基本国策,即使清政府统治集团内部也对先前的政策产生动摇,以为甲午战争失败的根本原因早在洋务运动开始即已注定,洋务新政“不知其本,故仍无补于国势之孱弱”。也就是说,在甲午战败之后,中国人基于民族主义情绪,对战败原因的反省无不归咎于半个世纪以来的洋务运动、基本国策和政治体制。

这种反省不能说没有足够的理由和价值。然而当我们再来重新检讨甲午之战失败的真正原因时,我们也不难看到,这种反省是基于一种民族主义的情绪,并没有找到问题的真正症结,反而将问题引上了歧途。

对洋务运动的否定

中国在甲午战争中惨败,有复杂的国际背景和内在原因。

就国际背景来说,是英、日、俄、美等国相互斗争的结果,李鸿章正是看到了这场战争的复杂背景,因而在相当程度上想依赖外交手段制止战争或取得战争的胜利。然而,由于列强出于自身利益的考虑,李鸿章的外交努力彻底失败,并由此延误了诸多战机。

就内在原因说,甲午战前,中日两国综合国力、军事实力差距相当明显,中国持续将近半个世纪的洋务运动确实使中国的综合国力尤其是军事实力获得了极大发展,中国国势不仅不比日本弱,而且正如法国国际问题评论家所分析的那样:“亚洲现在是在三大强国的手中——俄国、英国和中国。”因此,中国在甲午战争中的惨败虽说是对洋务运动的沉重打击,但很难以此证明清政府以洋务自强为核心的基本国策是错误的或是不可取的。

然而,中国在甲午战争中的惨败毕竟是事实。于是,在有以成败论英雄悠久传统的中国,李鸿章便成了众矢之的,遭到了“朝野上下的唾骂”,国人皆曰可杀。于是,连带所及,李鸿章参与、主持几十年的洋务新政便自然成为人们的攻击目标。李鸿章只好以一己之身承担中国失败的原罪。

李鸿章在甲午战争中的主张、决策诚然可议,但是,是否因没有触动中国的旧体制,洋务运动就必须承担甲午战争失败的责任呢?答案显然不是那么简单。事实上,如果不是洋务运动几十年积聚的力量,中国可能更加不堪一击,可能遭受更大的损失,甚至全国沦为日本的殖民地。因此说,以甲午战争失败而追论洋务运动的责任,在某种意义上说是找错了问题的方向,陷入了民族主义误区。

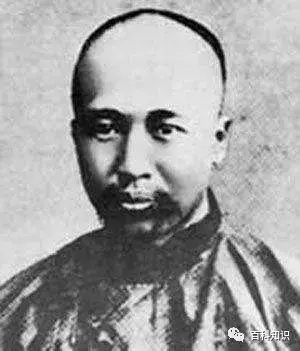

李鸿章

尤当注意的是,因甲午战争的失败而追论洋务运动的责任与清政府内部的派系斗争密切相关,是李鸿章的政治对手借机发难。诚如吴汝伦在《答潘藜阁》中所看出的那样,对李鸿章及洋务运动的指责,系由政府扬其焰,而后进之士闻声和之。

又如美国前副领事毕德格在日本东京与外务省人员讨论甲午战争中国之所以失败的情形时说:“言官见东胜而中负,乃任情诬惘,归咎于李中堂一人,此等言官以捕风捉影之谈,冀动朝廷之听,而思自坏其长城,其害中国较之敌人而更甚,殊为可哀之至。”

由此可见,在民族危亡的历史关头,统治集团内部并不都真正具有爱国主义情怀,他们有意识煽动的爱国主义情绪,可能正深藏着他们部分不可告人的目的。正是从这个意义上说,甲午战争之后对洋务运动的检讨、批判,以及由此而引发的戊戌变法,实际上只是基于民族情结的张皇失措,是一个民族政治意识并不成熟的表现。

基于民族主义情结,我们看到,在甲午战后,虽然维新思潮毫无疑问成为时代主流,但这一思潮并没有唤起国人的共识。一方面,因维新思潮过分否定洋务运动的历史地位与价值,从而引起那些顽固派、乃至稳健派的强烈反对,愈趋加重中国进步的阻力;另一方面,鉴于维新与保守的争论持续不决,唤起另外一部分人更加狭隘的汉民族意识,以为维新与保守的争论,在本质上无关中国民族的整体利益,而是满汉之间的冲突。

孙中山在《兴中会章程》中说:“中国积弱,非一日矣……乃以庸奴误国,涂毒苍生,一蹶不兴戊戌变法的历史意义,如斯之极。”孙中山在这里所表现的是另外一种民族主义情绪,他的真正意图或许正如史扶邻在《孙中山与中国革命的起源》中所说的那样,是争取人们支持武装反对清政府。

甲午战争唤醒了中国人尤其是汉人沉睡了近300年的民族意识,民族意识的空前觉醒促成了戊戌新政,然而戊戌新政乃至新政的主体清政府最终却又被民族主义冲突所扼杀,所有这些,都是近代中国民族主义的直接后果。

满汉之间的冲突在清朝由来已久,即使在清朝最为鼎盛的康、雍、乾时代,汉人士大夫也没有完全放弃反对满洲人统治的企图,更没有与满洲人形成种族认同。而从清朝统治者方面来说,他们虽然在入主中原后更加竭力吸收汉文化,但在他们的内心深处依然深藏着不可逾越的种族畛域,他们深怕本族人汉化,担心征服民族被被征服民族所同化。

只是到了19世纪后半叶,鉴于内忧外患交迭而至,满洲统治者愈趋感到势单力薄,于是不得不重用曾国藩、李鸿章、左宗棠这些有才干的汉人士大夫。当然,在重用的同时,实际上也有所提防,许多重要的关键职位依然由满人所把持。如果从这个意义上说,康有为在倡建保国会的时候,虽然没有公开打出反对满洲人的旗帜,但在内心深处显然也深恶满洲贵族把持政权。

保国与保种

梁启超在谈到变法失败背景时,首列满汉冲突是第一原因,于是埋下变法失败的祸根。变法失败后,清政府在正式文件中对康有为的指控是:“私立保国会,言保中国不保大清。”

在上奏皇帝弹劾康有为的御史文悌心中,康有为的保国会将忠君、爱国分为二事,在本质上就是“保中国而不保大清”,因而势必挑动汉人士大夫起而反对满洲政府。如此说来,所谓戊戌变法,在起因上未尝不含有满汉冲突的意味。

康有为

如果康有为这一心态在维新前和进行中尚没有办法表现的话,那么他在政变后逃亡的日子里则讲得相当明白。据英国公使窦纳乐致英国外交大臣信,康有为曾经对他说:“陷害光绪皇帝的阴谋,纯粹是旗人策划执行的。并认为这是光绪帝倾向变法的结果,因为高级旗人和西太后都顽强地反对变法。……高官中的旗人,多半是顽固的,新法对于他们,比对于高级汉官,更不合意。他们的不满伴随着变法诏谕连续公布而逐渐加深。到光绪意欲改变中国辫子风俗的诏令一传出(据康说这是真的),旗人的不满竟达到顶点。对满洲人说来,割掉象征旗人征服汉人的辫子,即等于否认旗人在中国的统治。”在康有为心目中及外国人印象中,戊戌变法之所以失败的真正原因,未尝不包括满汉之间的冲突在内。

不过,此时的满汉冲突情形极为复杂,它已远不是原来意义上的种族间的全面冲突。

从满人方面说,并不是全体满人都站在汉人的对立面,这种状况不仅存在于满人下层民众中,即使是满洲贵族、皇族中也因种种原因而同情、信任汉人,比如光绪帝,作为满洲领袖,他更多的不是站在满洲人利益立场上思考问题,恰恰相反,他所信任、倚重的都是汉人士大夫下层或中层,并以此作为基本力量以与满洲贵族相抗衡。

光绪帝

光绪帝之所以这样做,显然与其自身地位和目标追求密切相关,一方面,光绪帝深知他的地位与权力来自满洲贵族的支持,但这一批贵族作为既得利益者不可能容忍丝毫有损于他们利益的任何改革;另一方面,光绪帝不能不知道汉人士大夫尤其是中下层与满洲贵族有一种本能上的冲突,他们瞧不起满洲贵族的无能,因而光绪帝欲有所作为便不能不凭借这一批能干的汉人士大夫去与满洲贵族势力相抗衡。再加上帝党中坚翁同龢在甲午战后深感帝党势力日趋孤危,于是意识到康有为这些汉人政治小臣、政治边缘人,是一支可以利用的力量,遂改变先前的态度,不仅以帝师之尊突然造访小小工部主事康有为,而且在光绪帝面前竭力举荐。

从康有为方面说,满汉间全面的冲突意识确已淡薄,但他鉴于“国地日割,国权日削,国民日困”的现实,“讲求保国、保种、保教之事,以为议论宗旨”,在实质上便不能不与满洲贵族的利益相冲突,不能不是一种民族主义的自醒意识。

民族意识的自觉,对于一个多民族国家来说无疑具有双重意义。就积极意义而言,这种意识有助于民族文化的保存与多元;但就消极意义而言,民族意识的过分强调,便不可避免地将国内民众分为若干等级,形成不同的利益集团,不利于国家意识的建立和国家认同。于是我们不难看到,戊戌维新政策的推行之所以艰难而短命,如果从其思想背景看,民族主义情绪可能是支配维新派与保守派的重要精神支柱之一。

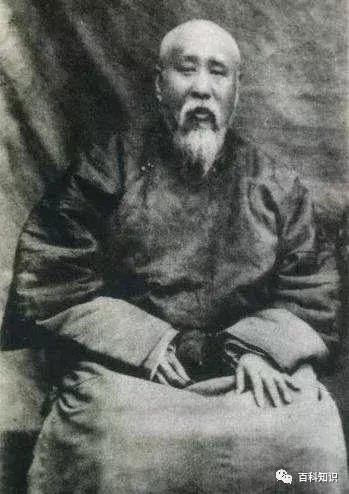

翁同龢

据传教士李提摩太观察,他在与刚毅谈话时,刚毅在内心深处深恶汉人官吏,他企图做个清官,他着急地要人知道阻碍分子是汉人官吏,而不是满洲人,汉人是怙恶不悛地排斥外国。他最后说的是:“他对皇帝没有任何影响力,因为翁同龢一手遮天;在内阁里,汉族官员独行其是,甚至恭亲王与礼亲王都无足轻重。”刚毅宣称:“翁同龢把皇帝引进了一团黑暗里,蒙蔽了他的双眼。”满汉官吏的互相嫉视,在此次晤谈时看得很清楚。后来刚毅成为维新派一个最大的障碍者,并且帮助慈禧太后实行翻动计划。

一个国家戊戌变法的历史意义,尤其是统治层内部存在如此深刻的矛盾,那么他们又怎能建立共识积极推进国家的政治、经济改革计划呢?(未完待续)

推荐收听:

为什么伪球迷也为世界杯疯狂?

雾霾天里,如何有效的保护我们的肺

不开心?去闻闻植物的花香吧

在唐朝,皇帝的女儿也愁嫁!

(喜马拉雅、荔枝FM、蜻蜓FM每天8:00 同步更新)