民国己未年 诚实坦率,与人为善,两袖清风,一身正气

眼前摆放着的,是我的即将正式出版的第八部书的书稿清样。这部书名字叫《青春的礼赞》。

一

当我断断续续地校改着这部书稿的清样时,我同时在不断回忆着我已故的岳父高志栋老人。

他的一生可说是正直清白,诚实坦率,高尚纯洁,与人为善,两袖清风,一身正气。他曾经作为五十年代初县辖之下的区干部下过乡,住过队,包过村,也曾以整风工作队负责人的身份,在黄龙县和当时仍属延安地区的宜君县(该县1983年9月始划归铜川地区)搞过“四清”。他在黄龙和宜君两地工作时,正是新中国建国不久。那些对新社会不满的阶级敌人(地富反坏右)——这可绝不是侦探片啊——出于对共产党干部的刻骨仇恨,总是伺机寻事报复,干部们晚上都不敢在白天办公的房间住宿。于是,我的岳父便与同事们一起,常常把农民的打谷场和梯田楞畔当作床铺,颇有点长夜难明而枕戈待旦的豪情与惊险。当我的岳母得知自己心爱的人在数百里之外,竟然过着如此朝不保夕、动荡不宁的生活,劝他放弃工作回家作务庄稼时,岳父总是安慰他的爱妻说:“党的事业总是要有人干的么,要是我不去,那又让谁去干呢?”

上世纪六十年代末,他被组织上安排在志丹县旦八公社供销社担任主任。其时正是号称为“史无前例”的“无产阶级文化大革命”如火如荼之际。有一天,一伙造反派气势汹汹地来到门市上,命令供销社职工按照他们的要求,把他们所需商品无偿提供给他们。当职工们惊恐不安找到自己的这位老主任时,我的岳父毫不畏惧,挺身而出,面对造反派的枪口(那可是真枪实弹啊)沉着冷静、斩钉截铁地大吼道:“是谁在这里撒野?供销社里全都是国家财产,要买就拿出钱来,不买就走人。想要白拿可没门儿,除非你们把我老汉给崩了!”面对正义在胸而凛然难犯的我的岳父,这伙看似张牙舞爪实则色厉内荏的造反派,这些吼叫着要给供销社职工和我的岳父“吃落花生”的“革命战士”们,也只好灰溜溜地溜走,据说又到别处“革命”去了。

二

形势是越来越紧,越来越乱。为了保证国家财产不受损失,白天我的岳父始终注视着可疑人群的一举一动,晚上,他就把供销社当天收下以及逐日积累起来的成麻包的钱,压在自己的枕头底下——回收资金的旦八公社信用合作社其时也已经乱作一团,自顾不暇而没处交款了。一旦有异常响动,我的岳父就会背起麻包,迅即将这些钱藏在供销社运输队喂养牲口的草堆中。直到文革后期,全国形势渐趋好转之后,他才有机会给业已恢复业务的旦八公社信用合作社如数交回这一大麻包让他坐卧不宁且日悬夜虑的人民币。

说实话,在那样一个天地浑沌群魔乱舞的特别年代,这些钱就是不上交,也不会有谁去过问与追究的;或者说要是搁给另外一些见钱眼开的人,是完全可能不上交的。然而,我的岳父他老人家,却凭着一个贫农子弟和共产党员的良心,从来都没有动过那样为人不齿的心思。

岳父大人当年的这一做法,如今是不是会让那些总是在图谋不轨的小人们不解并且不甘呢?

三

供销社面向农村,油盐酱醋,烟酒糖茶,棉麻布帛,针头线脑,锅碗瓢盆,犁耧耙锨,送货下乡,上门收购,乡里乡亲,千家万户,其工作既实际又琐碎。

调来新同志,他会提前不声不响地给他们收拾好房子,让新来的同志觉得是到“家”了,很快就进入角色,心情愉快、精神饱满地开始工作。多年共事的老同志要调离了,他会出面主持一个简朴然而充满情意的欢送会,让这些同志觉得在一处工作若干年,甘苦与共,相濡以沫,值。不管营业员与顾客之间发生了什么样的不愉快,也不论责任在谁,当着顾客的面,他总是笑脸相劝,勇于承担。事后,他也会分别情况,妥善处理,既不一味地给职工“护短”,也绝不一味地责备“自己人”。冬天,他会提前起床给门市部生起炉火,为顾客和员工在寒冷的季节造出一片小阳春。若有营业员请假或是营销旺季人手不够,他就会及时替补而不至影响百姓的购物需求。一年四季,不论寒署,无分晦朔,每天天一放亮,我的岳父就习惯性地起床打扫卫生。供销社偌大的院落,在他那“唰—唰—唰”的扫帚声中,变得清净整洁,面貌一新,温煦如家。许多职工就是在他这有节奏的扫帚声中,醒了过来,爬了起来,迎着朝阳开始了一天的新生活的。尤其值得大书一笔的是,岳父大人给单位清扫院落,一直持续到他退休之后到离开单位回家居住之际。

每年除夕之前,单位总会有一些很少请假的远路同志回家过年。而这些回家过年的同志,临行前都会主动把房门钥匙交给他。除夕那天,他就会跟所有留守单位的同志们一起忙前忙后,给每个不在单位的同志贴对联,糊窗纸,扫脚地,擦灯罩,跟他们每个人此刻就在单位时一样忙碌并且快乐着。除夕之夜和春节晚上,他早早地就会给这些同志的房间点上明亮的灯盏,让灯光给这些回家过年的同志送去一份遥远的祝福。每年的端午节,天不亮他就起身,到附近山上采回艾蒿,第一时间给每个职工的门楣上挂上这据说是避邪并且驱蚊的芳香之物。农历八月十五,传统的“团圆节”。每当这个节日临近之际,他就会提前给单位那些家在外地的单身汉们打招呼,提醒他们是否需要请假回家,与亲人团聚。职工中有老人健在者,他就会对着他们像是自言自语似地念道着:“唉!人老了就像娃娃一样,也贪图一口好吃的呀。把咱们门市部的红糖买上个半斤八两,回去给老人烙些糖饼子吃,这个八月十五可就算过好了啊!”像一家之长,他在这年复一年、日复一日的操持当中,表达着一个年长者对他的职工们的美好祈愿,大概也在享受着一个“主人”——而不仅仅是“主任”——的快乐、自豪与满足。

他后来在志丹县的杏河公社、张渠公社等地都曾担任过供销合作社主任。每到一处,他的那种“革命老传统”的本色就带到一处,影响一处,感动一处,并且被长久地传承一处。以至于后来接替他担任供销社领导的继任者们,不论年长年少,无分本地外地,都要拿他的一言一动来对照他们自己的言行,看看是否跟人家“老高主任”一样。

四

修建,这在当下可是一个高度敏感的热点话题。隐形而巨大的利益在吸附着领导者与包工头儿。

我的岳父大人也曾经主持过许多修建事务,换句话说,每到一地任职,他都要进行改天换地似的极其艰苦的新建设。旦八、杏河、张渠这三地供销社,在他任职之前,原本都曾经是些破败不堪的烂摊子,而这一个个没人想去收拾的烂摊子,都是在他的手上地盘扩大了,房子增多了,设施齐备了,资产雄厚了,营销两旺,面貌一新,变成许多人争着抢着要去的“金不换”。如今的领导者恐怕已经很难想象,为着单位的修建,我的岳父大人曾经亲自动手,跟工人们一起背石头,抱砖瓦,和泥打坯,抬夯抡锤。而他微薄的收入并不因此多出分文,——是啊,大概除了他自己,没人知道他“图”了个啥!

文革中,不少供销系统职工因为贪污国家物资而成为“专政”对象,被罚站,被批判,被铐被打,甚或被游街示众进而进了“班房”,丢了工作。而我的岳父,在其漫长的一生当中,得到的各种荣誉和奖励数不胜数,却没有因为任何过失而受到过任何一种哪怕是最轻微的处分。

——难道仅仅因为他的普通和平凡吗?

五

虽说他是个“老古板儿”人,没有太高深的文化知识,但他的思想却并不僵化,我甚至要说他的思想是十分活跃,观念也是十分新颖的呢。他不是那种死抱住一两句现成的话、一两件现成的事、一两个现成的“理”,便像一台破旧的针式唱机似地反复播放,并且煞有介事地以为他自己就是看透了前后五百年、生死两世间的千年是非、万丈红尘,“睡着都比别人醒着强”,简直就无异于渭水边上的姜子牙或是卧龙岗中的诸葛葛亮再世的“超人”,——假如真有这样的“超人”,其与不知天高地厚的小丑,又何异之有哉?!

他一生的生命实践明白无误地告诉他的后人们——他是一个真正的有着凛然正气与高风亮节的共产党人。他历来都崇尚科学而反对迷信,信仰马列而蔑视邪教,相信党和政府而拒斥妖言惑众,敬重饱学之士而痛恨放纵邪欲。他曾经自费订阅过《延安报》,并曾拥有过一台大上海生产的老式红灯牌收音机,政策法律法规、英雄模范事迹、最新科学成果、商品物流信息……这一切,都曾是他的关注所在。即便是在退休以后,他所及时掌握的这些信息——如外地羊绒毛价格的涨落、商品粮将被取消、某一年全国粮食普遍大幅增产、高档烟酒价格将逐步放开等等,对于他的继任者们,也仍然曾经起到过很好和很大的实际作用。

六

对于自己的父母,他是个有名的孝子。他是一个身高体健、力大无比的大汉,却从没有想到过这样的体格是用来对付自己的父天母地的。对于他的子女们,他又是少见的安详慈父。在上世纪五十年代后期至七十年代前期,陕北那个最是困难的时期,他硬是咬着牙把自己那份儿定量有限的口粮一点点节省下来,养活尚在生产队里挣工分的全家,以至于他自己常常因营养不良而头昏眼花,疲乏无力。他一生除工作而外,很少外出远行。有一年志丹县供销系统组织各供销社主任到北京和海南旅游,一路上他没舍得吃一顿好饭,没舍得给自己买一件衣裳,却把省下来的钱给全家人不分大小人人有份儿,买回了让他们各自都十分满意的种种礼物。在他晚年,家里拟议建房。他不仅毫不吝惜地拿出他这一生的全部积蓄,而且几乎断了日常所有基本消费,把每月所发工资全都交到家里的工程上。每每看着他留下的那一大排气派的青砖窑洞,回想起他此一时期难以言说的窘困来,都让人生出无限悲凉和感愧!

他和我的岳母一生共育有三个女儿,但他从来都没有把女儿们当作私有财产与人交易,也没有指望从女儿们的婚姻当中得到任何“实惠”,更没有拿女儿们的家事当作可以聚钱敛财的捷径。尽管女儿们的婚姻在他生前(那时他已经患上了老年痴呆症)或故后,差不多一个个都走向了失败的惨境,在给她们各自曾经拥有过的家庭造成深痛巨创和惨重伤害的同时,也的确给那些“从来都不给某一个人安坏心”的“好人”带去了不小的实际利益。然而依我之见,如此两伤一“嬴”的结局,一定不会是我的岳父他老人家本人所乐意听到和看到的。

他也有愤怒的时候,但他的棍棒所指,是那些让他“丢人现眼”的败类。他更有受伤害的时候,那是因为他看不惯一些人的胡作非为,而差点遭到没有脊梁骨的无赖的拳脚。依照岳父硬朗的身体和他惊人的毅力及意志而论,他本来应该是一个更加长寿的人。然而,他晚年所看到、听到和感受到的,全都是一些让他这样一个一生都胸怀坦荡、正道直行、心口如一、爱憎分明的人无法承受的污秽与丑恶,长寿于他又何益之有哉?

七

不久前因为给一位老领导撰写长篇传记而翻读上世纪五、六十年代的旧报刊时,我看到1964年6月23日的《延安报》,其头版头条刊发了志文、学敬、刘光、刘言等四位记者(也不一定全是记者;党报优秀记者的传统,写稿时历来都是把基层通讯员的名字也给挂上的)采写的“记蟠龙供销社艰苦奋斗、全心全意为人民服务二十八年”的长篇通讯《“三条扁担精神”永放红光》。同一版面还刊登了《中共延安地委关于在全区商业系统学习推广蟠龙供销合作社经验的通知》,第二版在连排该通讯的同时,又以头条位置配发了大篇幅的社论《向蟠龙供销社学习》。第三版在继续连排该文的同时(该文一直排到第四版的半个版面),留出下半个版面发表了蟠龙供销社艰苦奋斗、送货下乡的一组照片。照片中尤其几次重点介绍了该社的老主任孙鸿鸣“缝补破麻袋”和“向全体职工讲社史”等情形……

这使我又一次联想到了我的岳父高志栋老人。

他一生中勤勤恳恳,兢兢业业,不图名,不为利,不虚夸,不伪饰,只想着把国家的事情、集体的事情和别人的事情干好,而从不为自己的私利多做打算。假如这几位记者能够深入到他当时的工作与生活中去民国己未年,或者说假如我在那个时候就已经是《延安报》的记者,那么,这个版面,这个位置,这些荣誉,说不定就不再是孙鸿鸣老人和他的蟠龙供销社,而属于我的岳父与他晚年常常念叨着的旦八、杏河、张渠供销社了。

八

纵观他这一生,不由得让人联想起著名作家欧阳山先生写于上世纪四十年代中期的一部篇幅不大的长篇小说《高干大》——其实我的岳父在张渠供销社担任主任的时候,当地大部分村民也都习惯于把他叫做“高干大”的。我的岳父高志栋老人与这部小说的主人公高生亮(作品中解放区某地任家沟合作社正主任),不就是他们各自所在时代、所在地域、所在行业那种高贵精神和优良传统的象征吗?

然而,他身后的一些人,却早已经把他高尚的老传统和好品德丢诸脑后且弃如敝屣了。六亲不认而唯利是图是他们的生存目标,花言巧语而又言而无信是他们的生存技巧,无恶不作却装好卖乖是他们见不得阳光的作为,煽风点火而又充傻妆嫩是她们拙劣透顶的表演,大逆不道而又仿佛“正义在手”是他(她)们令人齿冷的形象,不择手段而又耍尽花招便是他们生存的最最肮脏的手段……

九

1998,一个无雪的冬天。

我的岳父高志栋老人,这个正直而刚强了一生的铁汉,终于没有熬过这个格外阴冷的严冬而停止了他生命的钟摆。他故后,不仅当时张渠乡乡长刘志伟先生(现任志丹县卫生局局长)在我的引领之下,远路徒步为他送了烧纸和礼钱,当时的乡党委书记王文兵先生(现任甘泉县县委常委)在随后两天见到我时,为他在县上开会而没能给老人家送个花圈表示了遗憾与歉意,——他二位是我岳父生前最后一个工作地的最高行政长官;便是我岳父的一些老友和我后岳母的亲人们,也都不请自到,不约自来,为着给这位广施仁爱而广受尊敬的老人在棂堂前点张纸,道个别,尽个心。

“一木折而大厦倾,一人死而所气运衰”(蒲留仙语)。送他上山后却还在等待着“复三”的那个漫漫长夜,面对着他出全资营造的、他曾经短暂生活过(他一生的大部分时间都是在单位里度过的)的那个黢黑而清冷、空阔又寂寥,曾经因为他的奋斗与奉献而辉煌过,转眼之间便因他的溘然长逝而仿佛遽然破败了的农家院落,我猛然间强烈地意识到,随着他——一个总是温存体贴、细心周到而又笑脸高擎的老人的离世,围绕着他所结成的各方亲戚们,相互之间一个差不多其乐融融并且还算是纯洁美好的黄金时代,也许就此要一去而永不复返了。斯人已去,斯世不再,其奈我何?

——我,欲哭无泪。

十

事实果不其然。

岳父走后不久,曾经围绕着他所结成的亲戚们,转眼之间便成春秋五霸、战国七雄之势。不分是非,不论贤愚;没有感恩,没有克制;小事做大,大事做绝。直弄得父子反目,兄弟阋墙,夫妻离散,姑侄成仇,径直走上了一条与我的岳父极力维护和热切企盼的那种兴旺之家、和睦之族背道而驰、风流云散的败亡之路。

而硝烟与战争的核心人物,恰就是本应制止战争维护和平且推动亲情继续发展的那些“人”。

如果说“女客”们家庭的不和甚或是夫离子散、家败人亡,对于我的岳父大人来说,一定是“丢人”,是灾难,是家门之大不幸,那么,对另外那些时而引柴、煽风、点火,时而又以“消防队员”面目出现的、在各方面看上去都差不多是标准的“好人”们来说,则完全可以说是喜事,是盛宴,是来自财神庙里的强劲福音。同样,如果说热爱和平、向往安宁、兴家立业、光宗耀祖是一切善良人们的本能,那么,对于无休止的是非、争斗与暴力充满着浓厚的激情,则是一切不孝子孙与奸邪之徒永远难移的恶劣秉性。

岳父退休之前,供销系统允许其子女“接班”。为着他的结发妻子——我的未曾谋面的岳母早逝时留下的一句话,我的岳父,这个重情重义的热血男儿,让他的小女儿接了这个班。这,大概就是从他的后人们那里引发所有纷争与战事的一根无形的总导火索吧?

十一

善与恶,都有一种日积月累的马太效应,都会像滚雪球一样朝着各自的方向越滚越大。

如果说和睦之家很难想象那些争斗之族是如何思想与行动的,那么,总处于战争状态中的家族,也同样很难想象世界上居然还有超越于金钱与利害之上的情与爱。夫妻相敬如宾,兄弟亲如手足,妯娌似姊妹,连襟如弟兄,父慈子孝,长幼怡怡:那些动不动就为战斗而快乐集结,为打架而高度亢奋,为争夺小利而失却大义与大爱的小人们,大约无论如何都无法想象,如今这样一个在他们看来完全可以不顾廉耻而任意胡为的世界上,居然还有这样的家族,这样的人,这样的活法,这样的如同我的岳父一样明净高远、宽广而深邃的人生境界!

十二

路遥,一个有着与我极其相似人生经历的著名作家,不仅在他的小说中,而且在他的创作随笔中再一次对亲戚关系的真相作了如下惊心动魄的揭示:

“亲戚,这个词至今一提起来都让人不寒而栗。我曾在《平凡的世界》中借孙少平的口评论道:‘人和人之间的友爱,并不在于是否是亲戚。是的,小时候,我们常常把亲戚这两个字看得多么美好和重要。一旦长大成人,开始独立生活,我们便很快知道,亲戚关系常常是庸俗的;互相设法沾光民国己未年,沾不上光就翻白眼;甚至你生活中最大的困难也常常是亲戚们造成的;生活同样会告诉你,亲戚往往不如朋友对你真诚。’”

“亲要亲得近,染要染得红”,这曾经是那些自封的“好人”集团用针式唱机反复播放过的一句的十分蛊惑人心的“名言”。然而后来的许多事实却不断在证明着,播放此话的目的,绝不是为着亲亲睦族、睦邻友好,而只是为着没完没了地践踏亲戚身心,压榨亲戚资源,侵占亲戚利益,并且还要让被践踏、被压榨与被侵占者心存畏惧,甚或是心存感激。这一路“人”,因自己的短视行为而完全处于被动地位却又要求诸于你时,瞬间就可以给你堆下笑脸软语温存且号啕大哭——男角扮女妆,花脸改青衣,完全是演艺界一副副令人感动的“新面孔”。而一旦目的达到,即刻就会换上平日那幅盛气凌人且不可一世的西楚霸王脸,其目的只在于对这些好欺的亲戚(对那些拉上一帮社会闲散地痞无赖上门讨债的亲戚,则彼类内心深处的奴才相即刻便原形毕露!)实施新一轮的践踏、压榨与侵夺。

而我的岳父,即便是对于一般的孰人乃至陌生人,也差不多总是有求必应,竭力相帮。不讲条件,不求回报,只为他人安妥,自己安心而已。

怀念岳父大人者,又岂止张氏兴源之一人哉?

十三

岳父大人走后,每年的清明节和十月一,我都要给他老人家的从来都是空无人迹的坟前烧钱挂纸,以寄托哀思。即便我调进延安日报社之后的十年间,即便我只剩下了一个人的今天,我仍然没有忘记给他老人家送去一份虔诚的祭奠。而时至今日,依然心心念念惦记着他的,眼下差不多也就只剩下我这么一个总在念旧和怀旧的准亲人了。

实在说来,虽然我曾经是他最小的女婿,但他却并没有给过我比别人更多的关爱,我更没有因为他而得到过或者期望得到过任何“外财”——像他身后那些把自家发财的梦想寄托在别人身上的小人们想做或者是早已经做过的那样。恰恰相反,我因为教育儿子等事,还差点儿挨了他的打。不过,事后当他搞清楚是他自己错怪了我时,他也曾像小孩子似害羞地当着我的面,以自言自语的方式给我道了歉。他不是为着给他自己“出气”,他也不曾怀有任何见不得阳光的目的,他表达的不过是老人们对孙辈那种隔代疼爱之情,这,更增加了他在我心中可敬亦复可亲的分量。

如今细细回想起来,他在任何一个方面都没有表现出对我的特别偏爱与袒护。我敬重的,只是他这个人,是他那种凡是与他有过交往的人们,都要交口称赞并且广为传布的高尚品德和伟岸人格。一块布料的好坏,重要的是它的质地,而不仅仅是花色。人也一样。

十四

老话有道是,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。”随着经济条件的日益改善和生活水平的飞速提升,我们曾经有过许多种更好地赡养他和我的双亲的美好设想,但这一切设想都随着他们过早的相继离世而付诸东流。

所有父母尚且健在的子女们,拿出你们的时间、精力和细微而实在的行动来,给你们操劳一世的父母们送去一份当子女们的孝心吧!“家有一老,就是一宝”,这话可一点儿都不假呀。当别人想着为某件旧事儿、某个老人儿、某个记不清了的细节、某句回忆不起来了的老话儿请教其父母而不得时,您的父母此刻正盘腿斜倚在土炕上或者正在客厅的沙发上酣然入睡,这对您来说该是多么大的福份啊!假如您把您的尚且在挣钱养家的老人都当作累赘,当作负担,当作“入眉现眼”的障碍,埋怨“那不死么,如果死了的话”您可能干一番“大事业”哩,那么,请您手拍胸口好好想一想,您这样丧心病狂并且背弃人伦的逆子,难道还能算个“人”吗?

百善孝为先,万恶淫为首。一切为善而不愿作恶或是不愿继续作恶者,不也该“从我做起,从现在做起”吗?

十五

我早就想着要为他——我的永远值得尊敬而又常常令人怀念的岳父大人写一篇纪念长文,苦于我自己知道的他的事迹只是些零散片断,这片断之中,又有好多还都是模糊不清的。而了解他生平大事与细节的那些人,又似乎并没有多少兴致,来谈论他的那些无法带来当下实惠的陈年旧事。难道他的言谈与行状,他的音容与身影,他的品格与精神,即将随着他的远去而在他的那些着实让人看不到多少希望的后人们中间,永久地湮没而直至消散殆尽了吗?

在无限怀念我的岳父大人的同时,我也一再忆起我已故的母亲曾经说过的一句话。然而,母亲的这句深切地关爱着我之终身的痛切忠告,是在三十年之后才被无情地应验,——或者叫做“揭开迷底”的。此刻,面对这已是五月份的空寂而依然寒气逼人的静夜,我,又能对谁言说呢?

十六

中国现代文学史上声名特著而又名不副实的诗人徐志摩,不独其诗歌和散文都写得实在平平(只有一二新诗尚且可读),同时也是一个朝三暮四、风流成性、极不负责任的花花公子。当他与当时政界风云人物张君劢的妹妹张幼仪结婚几年之后,在张幼仪没有任何过错,并且已经给他生下了儿子而腹中又有了一个孩子的情况下,只是因为徐志摩自己另有了新欢而断然提出跟结发妻子离婚。当张幼仪怀着极其苦闷的心情写信向她的二哥求救时,没想到她二哥张君劢给她回信的第一句话竟然是“张家失去志摩,如丧考妣然”。她二哥同时给他妹妹提出,腹中胎儿一定不要打掉,他愿为徐志摩代为抚养。与张幼仪离婚之前和之后,徐志摩都曾经与多个女性同居,然而当徐志摩自己于1931年11月19日因飞机失事而猝然罹难之后,他的后事、他的父母,他的全集的编辑出版,甚至他后来的妻子和情妇,都是张幼仪这位朴实而善良——我要说是“伟大女性”给料理、安顿和养活着的。

老话有道是:“君子记恩不记仇,小人记仇不记恩”。人而如斯,夫复何言!

十七

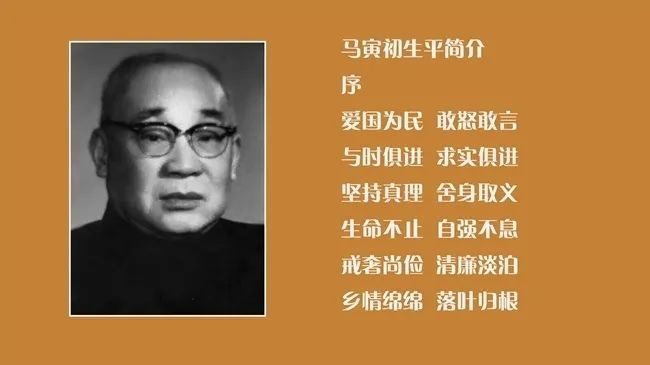

上世纪初的1919年12月24日(民国八年;农历己未年冬月初三),我的岳父出生于保安县(即上世纪三十年代后期所改之志丹县)张渠(那时是称作“乡”还是别的什么呢?)寺台村一贫困的农家。虽是独子,然世道艰危,家境寒微,年景总是欠佳,更兼他自己的父亲早亡,他的继父又是一个性格贪暴的“外路人”,因此,他似乎从来都没怎么享受过别家独子似应有的快乐童年。上世纪末的1998年11月7日(农历戊寅年九月十九),岳父去世,享年八十虚龄。

供销社主任,若比照党政部门,不过一区区科级干部,严格说来,还没有进入“官”的序列。然而,人的一生,其意义“或重于泰山,或轻于鸿毛”,却不完全取决于官衔的大小与职位的高低。高官显宦如秦桧,普通一兵如雷锋,其生命的价值,又如何以职位来权衡呢?

岳父这一生,正可做如是观。

十八

岳父爱抽烟,亦喜饮酒。但自打上世纪七十年代初延安卷烟厂九分钱一包的“羊群烟”不再生产之时,他就换成了基本上不用花钱的老旱烟。高档烟酒还作为凭票证供应的紧俏物资限量销售之时,他曾与单位职工们一起喝过四块八毛钱一瓶的五十六度矮瓶西凤酒,甚至还喝过八块钱一瓶的五十三度茅台酒。而当这些商品随之提价且敞开供应之时,我的岳父就再也没有喝过一杯上点儿档次的好酒了。

一个与烟和酒打了一辈子交道的老商业,一个为后人们操劳了一生的伟大父亲!

十九

“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”我的岳父高志栋老人曾经以他的光明磊落,而不是阴暗鬼崇;心口如一,而不是口是心非;公正善良,而不是邪恶暴戾;息事宁人,而不是煽风点火;谦和礼让,而不是贪得无厌:创造了亲戚间一个永远值得怀念的黄金时代,同时也在世人的心里,为他老人家建造起了一座巍然耸立的道德纪念碑。

多年以后回望来处,他所亲手缔造的那个金色的美好时代,便只存在于十分遥远亦且无限苍凉的记忆之中了。

而岳父大人生前为这个高氏家族赢得的远播他乡且千金难买的隆誉令名,而今安在哉?!

2011年5月19日(农历四月十七)改定于

延安市民乐小区向阳院之万卷楼