己巳五行 (李向东)中医经典《黄帝内经》,你了解多少?

金栋按:中医经典《黄帝内经》曾说,为医者己巳五行,当“上知天文,下知地理,中知人事”(《素问·气交变大论》《著治教论》)。天文、历法乃中医理论体系阴阳五行之本源,而干支又为历法而设,故皆当知之。有人认为,“干支与阴阳五行”源于《易经》,殊不知,实非如此!兹不揣浅陋,就其本源之说,简述如下。

郭沫若《甲骨文字研究·释支干》说:“支干之称,东汉以前无有也。古人称十干为十日,称十二支为十二辰。”

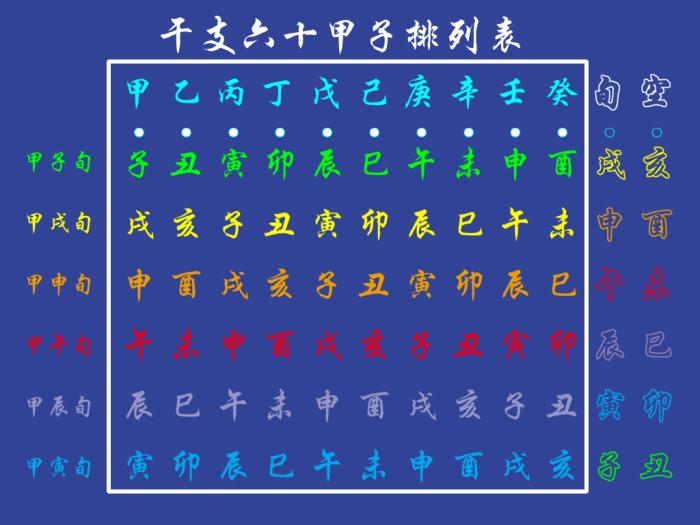

中国古代以干支纪年、纪月、纪日,已有数千年之历史,乃中国天文历法之重要基础,颇具中国文明特色。在古代圣贤将干支相配组成六十甲子周以前之上古时期,无论是天干还是地支,皆各自独成体系,亦分别用于纪年、纪月、纪日。天干与地支,春秋战国以前称十日、十二辰;秦汉之际又称十母、十二子;两汉之际又称十幹、十二枝,即十日为树幹,十二辰为树枝,合称幹枝,后简化成干支。

因“十日”象征十个太阳,实即代表太阳一年在十条不同之轨道上运行——太阳月,故十日为阳性。阳为天,故十日又称十天干,先秦典籍《左传》谓之“天有十日”,即天干有十的十月太阳历法。日,天之太阳、太阳历也。

十二辰则代表一年十二个朔望月、阴历月,乃由月亮圆缺周期所决定。月亮为阴性,阴为地,故十二辰又称十二地支,简称十二支。辰之本义乃判定季节之准则。

1、伏羲氏创建甲历

据相关史料、少数民族彝族历法典籍《土鲁窦吉》及现代学者相关考证,干支是上古圣贤(伏羲氏时期)据天文、制历法判定时节物候之准则,用黑白点洛书、河图符号表示。

据宋·刘恕《资治通鉴外纪》记载,伏羲氏创建了中国最早的历法——甲历(非甲子),即用十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)计月序,一年十个月、一个月36天的上古时期十月太阳历,亦名阴阳五行历。如

刘恕《资治通鉴外纪·卷一·包犠以来纪·包犠氏》云:“包犠氏……纪阳气之初以为律法,建五气,立五常,定五行,始名官以龙纪,有甲历、五运,象法乾坤。”

(1)洛书符号表达的是上古时期十月太阳历法,天干有十(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)以计月序,地支十二(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)、或十二生肖(鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪)以记日序。乃“干支与阴阳五行”之本源,如下说:

①十月太阳历对五行之解释:十月太阳历一年360天分五季(时),用五行木火土金水表示,即春季是木己巳五行,夏季是火,季夏是土,秋季是金(铜),冬季是水。一季72天,五季360天。剩余5~6为过年日。五季即是五行(运)、五气(五种季节气候)。行,运行、循行之义。

②十月太阳历对阴阳之解释:阴阳之解释有两种,即月分阴阳与年分阴阳。十月太阳历每季两个月,月分阴阳,奇数一、三、五、七、九月为阳,偶数二、四、六、八、十月为阴。年分阴阳,前(上)半年为阳,后(下)半年为阴。

③十月太阳历对天干之解释:十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸表达的是十个月的月序,依次为甲月、乙月、丙月、丁月、戊月、己月、庚月、辛月、壬月、癸月。

十天干分阴阳,甲、丙、戊、庚、壬月为阳,乙、丁、己、辛、癸月为阴。

十天干配五行,甲乙配木,丙丁配火,戊己配土,庚辛配金,壬癸配水。

④十月太阳历对地支之解释:十月太阳历每月36天,分三旬每旬12天,用十二地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥、或十二生肖(鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪)循环递次以记日序。依次为子(鼠)日、丑(牛)日、寅(虎)日、卯(兔)日、辰(龙)日、巳(蛇)日、戊(马)日、未(羊)日、申(猴)日、酉(鸡)日、戌(狗)日、亥(猪)日。

十二支分阴阳,子、寅、辰、午、申、戌日为阳,丑、卯、巳、未、酉、亥日为阴。

十二支配五行,寅卯配木,巳午配火,丑辰未戌配土,申酉配金,亥子配水。

(2)河图符号表达的是十二月阴阳合历,十天干记日序,十二地支记月序。

要之,干支最早(上古时期)皆各自独成体系,十天干用于记月——十月太阳历之月序,十二地支用于记日——十月太阳历之日序。

2、黄帝时期“大挠作干支”

“大挠作干支”,战国秦汉等相关典籍记载如下:

(1)《世本·作篇·黄帝》:“大挠作甲子。黄帝令大挠作甲子。宋衷曰:‘大挠,黄帝史官。’”

(2)《吕氏春秋·尊师》:“黄帝师大挠。”

《吕氏春秋·勿躬》说:“大挠作甲子。”

(3)《大戴礼记·五帝德》:“黄帝……历离日月星辰。”

清·孔广森《大戴礼记补注》说:“离……谓七政行所次也。《世本》曰:‘大挠作甲子,容成作历。’皆黄帝臣。”

(4)《史记·历书》:“盖黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰余,于是有天地神祇物类之官,是谓五官。”

唐·司马贞《史记索隐》:“按:《世本》及《律历志》黄帝使羲和占日,常仪占月,臾区占星气,伶伦造律吕,大桡作甲子,隶首作算数,容成综此六术而著《调历》也。”

(5)蔡邕《月令章句》:“日,幹也;辰,枝也。大挠探五行之情,占斗纲所建,于是始作甲乙以名日,谓之幹;作子丑以名辰,谓之枝。枝幹相配,以成六旬。有事于天则用日,有事于地则用辰。”

(6)萧吉《五行大义》:“支干者,因五行而立名。昔轩辕之时,大挠之所制也。蔡邕《月令章句》云:‘大挠采五行之情,占斗机所建也,始作甲乙以名日,谓之幹;作子丑以名月,谓之支。有事于天则用日,有事于地则用辰。’阴阳之别,故有支干名也。”

据相关史料及传说,大挠(桡)乃黄帝时之史官(或为黄帝师),曾受黄帝之命创建“干支”历法,名《黄帝历》。《黄帝历》是中国最早的历法,是一种阴阳合历,以建子之月为一年开始;开观象授时之起点,创制干支表达阴阳五行,以闰月定四时而成岁,当是干支纪年法。据东汉·班固《汉书·律历志》记载,《黄帝历》乃古六历之一,其余有《颛顼历》《夏历》《殷历》《周历》《鲁历》。

据相关历法记载,干支(甲子)最早用于记日,已使用几千年。甲骨卜辞皆以甲子纪日,可见中国最古的纪日即为甲子。学者们普遍认为,至少从鲁隐公三年(前720)二月己巳日至今,我国干支日从未间断。而干支纪年法,东汉以前未见有之。经多方考定,东汉章帝元和二年(公元85年)始用干支纪年法,这一年是乙酉年。自此以后,连续至今没有间断。而我国第一个甲子年是东汉安帝延光二年(公元124年),所以多数学者认为“大挠作干支”始于黄帝时期。

殊不知,干支最早(上古时期)并非用于记日,皆各自独成体系。

附1:“天有十日”新解

——十天干乃十月太阳历之月序

金栋按:“十日”之说,先秦典籍《春秋左传·昭公五年》云:“日之数十”、《昭公七年》云:“天有十日”,晋·杜预注:“甲至癸”,杨伯峻《春秋左传注》说:“古代传说谓尧时十日并出,然《论衡·说日篇》谓儒者以日为一,则‘日有十日’之说非《左氏》义。杜注‘甲至癸’是以十干解‘日之数十’。”

“十日”之说,中华传世典籍《山海经》有之,西汉典籍《淮南子》有之,中华中原传世典籍解在了神话传说里如“后羿射日”、“羿射十日”等,而少数民族彝族历法典籍解在了历法里!

“日之数十”“天有十日”等“十日”之说,杜预注为“甲至癸”之十天干,正是十月太阳历之十个月序,用十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸表示。日,天之太阳、太阳历也,既非“一日(天)”,亦非“十日(天)”。所谓“天有十日”,即天干有十的太阳历法——十月太阳历也!

据少数民族彝族历法典籍《土鲁窦吉》记载及现代相关学者考证,干支最早并非用于记日,特别是十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)最早用于记月,即上古圣贤(伏羲氏时期)创制十月太阳历法(天有十日、天有五行)之十个月序、之十个时节,而十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)、或十二生肖(鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪)则用于记日——十月太阳历之日序。十月太阳历用洛书符号表示。

据《说文》《尔雅》《史记》《汉书》等对十天干(十个时节之物候)之解释,其字义概括如下:

甲:物种破甲之月;

乙:屈曲生长之月;

丙:天气明亮之月;

丁:丁壮之月;

戊:丰茂之月;

己:纪识之月;

庚:成熟之月;

辛:更新之月;

壬:怀妊之月;

癸:揆度之月。

十月太阳历,一年十个月,月序用十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸表示,先秦典籍如《左传》谓之“日之数十”、“天有十日”,十日即十天干。一个月36天,分三旬每旬12天,日序用十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)、或十二生肖(鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪)循环第次表示。

十月太阳历,中华中原始祖之一伏羲氏时期谓之甲历(据宋·刘恕《资治通鉴外纪》记载,甲历由伏羲氏所创制,云:“包犠氏……纪阳气之初以为律法,建五气,立五常,定五行,始名官以龙纪,有甲历、五运……。”),亦名阴阳五行历——“天有五行”将一年分十个月,上半年为阳年,下半年为阴年,用五行水火木金土表示(《尚书·洪范》生成数之序,见陈久金《中国少数民族天文学史》),此乃阴阳五行(历法概念)之本始也!

五行每行72天,又分阴阳两个月,用十天干表示,阳月甲、丙、戊、庚、壬,阴月乙、丁、己、辛、癸,故又名甲历。每个月36天,分三旬每旬12天,日序用十二地支(十二生肖)循环第次表示,共十个月,一年共360天,剩余5~6天为过年日。这里有阴阳、有五行、有干支。干支可以分阴阳、配五行,此乃干支与阴阳五行之本始,中华传统文化之根也!

五行即是五季、五时、五气。行,替天行气之义;气,天气、节气、气候之气,即一年五行乃阴阳寒暑节气之更替也。

十月太阳历,后世以五行相生序表示,一岁(古代把从冬至到冬至的时间间隔称岁)始于冬至日木行72天,其后依次为火行72天、土行72天、金行72天、终于水行72天,共360天,剩余5~6天为过年日。

附2:《夏小正》为夏代十月太阳历法

金栋按:2019年由中医古籍出版社出版的拙著《正说内经》,在第五节《儒家思想和内经》一文中有“《夏小正》”之解释,当时鄙人认同“《夏小正》的一年确非十个月”。后来经过反复学习相关书籍,如陈久金《中国少数民族天文学史》、刘明武《换个方法读内经》《皇帝文化与黄帝文化》、何新《夏小正新考》、华强《夏小正新考证》等,认为“《夏小正》的一年确系十个月”而非“十二个月”,特此更正如下:

今本《大戴礼记·夏小正》是以十二个月的顺序记载天象、物候的,管飞《天问之路——中国古代天文学史话》说的“十个月”,与学者如陈久金《中国少数民族天文学史》、刘明武《换个方法读内经》《皇帝文化与黄帝文化》等考证,彝族、苗族古天文历法中有“十月太阳历”的说法相一致,即《夏小正》的一年确系十个月。

陈久金《中国少数民族天文学史》、何新《夏小正新考》等认为,《夏小正》星象本原是一年分为十个月的太阳历,而今传本《夏小正》把一年分为十二个月,是后人添加的。可谓发千古之未发,颠覆前人之旧说,当为确论。

又,正者,政也。小政者,农事也。“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),古代以祭祀与战争两事为国之“大政”(大正、大事),以农事渔猎及经济生活等为国之“小政”(小正、小事)。《夏小正》一书,乃夏朝之历书——古夏历,记载夏时之天象、物候、农事等,其体裁演变为春秋战国时期之《月令》,后收入秦相吕不韦《吕氏春秋·十二纪》中,再后西汉初淮南王刘安《淮南子·时则训》仿之。

附:参考书目如下